( 上海外國語大學中東研究所,上海200083)

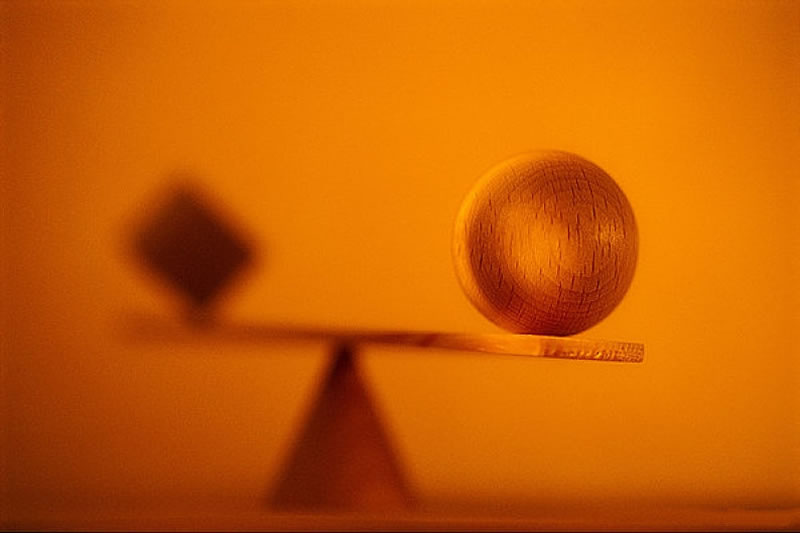

[摘要]強調“天啟經典”與“人類理性”之間的平衡並舉是伊斯蘭哲學中正和諧之道的重要思想內涵。伊斯蘭哲學強調“經典”與“理性”兩者各有所用,相輔相成,相得益彰,穆斯林既要遵循“經典”的引導,遵行經典教義,也要發揮“理性”的作用,思考萬物奧妙,探索宇宙真理,恪守中道,不偏不倚。歷史昭示,秉持“經典”與“理性”的平衡歷來是伊斯蘭哲學的主流思想,也是伊斯蘭文明的成功之道,而偏離這一中正和諧之道,就會導致各種極端思想和極端主義的滋生。深入理解伊斯蘭宗教哲學中正和諧的思想內涵,平衡協調和正確把握“經典”與“理性”的關係,弘揚伊斯蘭文明的中道思想具有重要現實意義。

[關鍵字] 伊斯蘭哲學; 天啟經典; 人類理性; 中正和諧之道

一、“經典”與“理性”的平衡是伊斯蘭哲學中和思想的重要內涵

強調“天啟經典”與“人類理性”之間的平衡並舉是伊斯蘭教宗教哲學所宣導的中正和諧之道的重要思想內涵。所謂“天啟經典”是指來自真主安拉的“啟示”,具體而言,就是真主安拉所降示的經典和派遣的使者所傳達的誡命,亦即《古蘭經》和“聖訓”。“人類理性”則是指人類的思維能力和判斷能力,亦即人的理智與智慧。穆斯林認為,在《古蘭經》中被喻為“光上加光”( 24: 34)[1]的“天啟經典”與“人類理性”是真主引導人類的兩道光芒,對於認識真主、追求真理的人,兩者缺一不可,人類在認識真理、追求真理的過程中,只有經典與理性並重,才是走向成功的中正之道。伊斯蘭教傳統哲學強調,穆斯林不僅要遵循“天啟”的引導,恪守經典的教誨,同時也要發揮“理性”的作用,思考宇宙萬物的奧秘,努力探索和追求真理。《古蘭經》中有許多推崇知識、宣導理性、激勵思考的經文,強調人類在認識真理的過程中,應當仔細觀察和參悟宇宙的奧秘,認真求證,切實把握宇宙的常道和萬物的規律,避免臆想和盲從。《古蘭經》中說: “你們要觀察天地之間的森羅萬象。”( 10:101) [2]“難道他們不觀察嗎? 駱駝是怎樣被造成的,天是怎樣被升高的,山巒是怎樣被豎起的,大地是怎樣被展開的。”( 88: 17-20)[3]“他們只憑猜想,而猜想對於真理,確是毫無裨益的。”( 53: 28)[4]伊斯蘭哲學認為,穆斯林的信仰、功修和倫理教條,無一不是來自於“天啟經典”的教誨和指導,也無一不立基於健全的理性之上。伊斯蘭“中正之道的一個基本原理就是,正確的經典不僅不悖于健全的理性,而且符合理性……這是因為,理性是真主的恩賜,天啟也是真主的恩賜,二者都是仁慈主的神聖跡象,真主的跡象是不會相互抵觸和矛盾的,矛盾只存在於人的理解中。”[5]

伊斯蘭哲學對“經典”與“理性”關係的定位,實際上就是對宗教與科學關係的定位。對宗教與科學關係的認識,東、西方哲學領域歷來有各種不同的觀點。一位當代中國學者指出,“科學與宗教本來就是對同一終極神聖從不同領域或方面探索認知的人文體系,目標一致、殊途同歸、相互驗證、相輔相成。所謂科學與宗教的矛盾衝突只不過是人們牽強誤用、越俎代庖、偏執謬誤的產物,並非兩者關係中原有。”[6]傳統伊斯蘭哲學也持這種觀點,基於《古蘭經》和“聖訓”的伊斯蘭中正之道強調,既不能以宗教取代或否定科學,也不能以科學取代或否定宗教,兩者相互關聯,相得益彰。宗教之所以為宗教,是由於它的超驗性,完全以理性去評判關於精神信仰領域(如後世、天堂、地域、靈魂等等)的諸多超驗性事物,顯然是鞭長莫及的。然而,一個宗教如果全然排斥理性甚至否定理性的作用與價值,就難免會陷入盲從與迷信的境地。這就是《古蘭經》和“聖訓”強調穆斯林要恪守“天啟經典”與“人類理性”並重的原因所在。因此,宗教與科學體現了“天啟經典”與“人類理性”的不同價值,二者並不是相互矛盾和衝突的,而是相輔相成的,正如當代伊斯蘭學者所言,“科學並不是宗教信仰的敵人和對立面,而是通向信仰的嚮導。”[7]“在我們的文化中,科學與宗教、理性與經典沒有衝突。科學就是我們的宗教,宗教就是我們的科學; 科學是信仰的指南,信仰是科學的統帥; 理性是經典的基石,經典激勵著理性,可靠的經訓與健全的理性毫不矛盾。”[8]科學不是醫治百病的萬能藥,忽視人文精神和倫理道德的“科學主義”,在給人類帶來物質享受的同時,也會把人類推向難以預測的危險深淵的邊緣,“這個奉行西方化和科學主義的現代世界所帶來的各種心靈和精神疾病,已使人們晝夜不寧,寢食難安。”[9]

事實上,關於“天啟經典”與“人類理性”的關係問題,歷來是伊斯蘭宗教哲學所探討的一個重大命題,進而形成了或重經典、或重理性或二者兼顧等各種不同思想傾向的哲學學派。經典主義者在強調經典所具有的無上權威的同時,忽視甚至否定理性的作用和價值,認為經典包羅萬象,無所不及,理性不僅是有限的、羸弱的、不可靠的,甚至是多餘的或是謬誤的; 而理性主義者則反其道而行之,認為理性具有無上的權威,它既是檢驗真理的標準,也是一切知識的唯一源泉,理性不可接受的事就是虛無的、錯誤的、甚至荒謬的,因此,在理性主義者看來,宗教信仰中的非理性因素實際上是有損於信仰的,那些超驗的傳述是不可信的,如穆聖的所謂“夜行”與“登宵”,①其實不過是精神的幻遊而已,如此等等。而伊斯蘭教正統派則認為,經典與理性各有所用,各有自己的領域,兩者不僅不能相互取代,而且相互需要,相得益彰。“天啟經典”指導“人類理性”發揮作用,而“人類理性”又是理解“天啟經典”的基礎; 沒有“天啟經典”的引領,“人類理性”有可能成為盲人瞎馬,而拋棄“理性”,“經典”也會流於教條,無所其用。

二、秉持經典與理性平衡並舉的原則是伊斯蘭哲學史的主流思想

在伊斯蘭哲學史上,興起於西元7 世紀中後期的哈瓦利吉派是最早偏離伊斯蘭教中正和平之道的極端主義派別,該派原屬伊斯蘭教第四任哈裡發阿裡陣營,是阿裡陣營中的主戰派,但因反對阿裡及其大部分擁戴者的主和立場而從阿裡陣營中分裂出來,“哈瓦利吉”意即“出走者”。哈瓦利吉派堅決反對阿裡及其擁戴者傾向和平、與敵對的穆阿維葉勢力媾和的政治主張,主張通過戰爭解決紛爭,又稱“軍事民主派”。在宗教思想方面,哈瓦利吉派認為,穆斯林絕對不能有任何犯罪行為,否則就是叛教者,甚至認為除自己的派別外,所有的穆斯林都是叛教者,還主張不能對《古蘭經》經文作任何解釋。如果說哈瓦利吉派的極端思想傾向更多地表現在政治立場層面的話,那麼,其後出現的莫爾太齊賴派則更多地在宗教思想層面偏離伊斯蘭教的中正之道。莫爾太齊賴派是8 世紀前期興起的一個具有唯理主義傾向的宗教哲學學派,該派在不少方面沿襲了哈瓦利吉派的主張。“莫爾太齊賴”意為“分離者”,該派的創立者瓦綏勒·伊本·阿塔,原是穆聖再傳弟子哈桑·巴士裡( 642 年—728 年) 的弟子,據說他因反對老師認為一個“犯大罪”者仍是一個穆斯林的觀點而憤然離席,故名莫爾太齊賴派。“莫爾太齊賴,起初是一個固執的嚴格主義運動,他們斷言《古蘭經》是上帝的非創造的言語而且是無始的這種學說,會損害上帝的統一性,但是,他們後來發展成為唯理主義者,給人類理性的產物以超乎《古蘭經》的絕對價值。”[10]“莫爾太齊賴”派的主要觀點有:

1.“犯大罪”者既非穆斯林,也非叛教者,而介於兩者之間。

2.真主沒有本體以外的知、能、觀、聽、活等無始的諸多屬性,其本體就是徹知者、全能者、永生者、全觀者、全聰者、永活者,因為真主本體之外的屬性有悖於真主的獨一性。

3.《古蘭經》是有始的被造物,反對遜尼派關於《古蘭經》是真主永恆無始的言辭即真主的屬性的說法,只有真主是永恆無始的獨一存在。認為視《古蘭經》為無始的觀點,有悖於真主的獨一性原則。

4.“前定論”有悖於真主的公正性,因為真主是絕對公正的,他只依據人類的行為而賞善罰惡。人類的意志是自由的、自主的。

5.真主創造萬物是通過理性來實現的,即先創造了單一的理性世界,繼而由理性世界產生出最初的物質,並逐漸演化為萬事萬物。真主不僅創造了作為自然實體的人———軀體,而且賦予人以精神實體———靈魂。靈魂是肉體的本質,是理性的產物,因此理性是人的本質。

6.理性是信仰的最高準則,對真主的信仰不是盲信,而是基於知識和理性的認知,理性是信仰的依據和基礎,只有以理性作為信仰的依據,才能真正認識真主並確信真主。

“莫爾太齊賴派是理性主義教派,用理性判斷伊斯蘭教信仰,棄絕一切非理性因素。但是,宗教屬信仰,信仰絕非用理性可以闡釋清楚的,且不說宗教裡含有感情、心理、文化傳統、風俗習慣等諸多因素。”[11]雖說伊斯蘭教推崇理性,強調理性在認識真理、引導信仰方面的作用,然而伊斯蘭教作為一種宗教,仍具有超驗性的一面。由於莫爾太齊賴派將人類理性等同於真理的思想傾向有悖於伊斯蘭教所宣導的天啟與理性並重的中正之道,該派也因此而受到正統派的嚴厲批評。莫爾太齊賴派在後來的發展過程中,受到伍麥葉王朝和阿巴斯王朝的利用,或壓制、或扶持,因而起落不定,進而發生內部分化與分裂。特別是在10 世紀,作為該派理論先鋒的艾什爾裡( 873年—935年) 因對該派唯理主義思想的危害性深感擔憂,遂果敢地脫離該派,轉而採取中正立場,調和唯理派和經典派之間的對立,著力重構伊斯蘭教正統教義學體系。

艾什爾裡強調,拘泥于經訓明文的字句、拒斥使用理性的做法,是懶漢或無知者才會有的主張。同時,借理性而狂妄地衝破經典的法度也是錯誤的,甚至是更為嚴重的錯誤,因為遠離經典指導的理性,任其自由馳騁,就像脫韁之馬,難免會陷入難以複返的迷途。艾什爾裡認為,賦予理性最高的權威,不僅不會如莫爾太齊賴派宣稱的那樣是對宗教的支持,而且是對宗教的否定,因為理性如果高於信仰的話,就是對天啟價值的否定。《古蘭經》中有很多經文強調穆斯林要堅信目所未見的“幽玄”,即那些人類思想不可企及的內容,信仰幽玄是衡量是否有虔誠信仰的重要尺度。基於此,艾什阿裡著力整合了理性主義者和經訓傳述者之間的分歧,既不偏向于莫爾太齊賴派的理性主義,也不拘泥于經訓明文的表意直解和死守教條的做法,既不偏向於前定論,也不偏向自由論。這種平衡中庸的思想傾向一直成為伊斯蘭哲學的主流價值取向,“伊斯蘭哲學的主軸是宗教,但它並不因為受宗教的支配而排斥古希臘哲學的合理成分……伊斯蘭哲學還十分注重哲學本身與宗教教義的吻合。眾所周知,兩者之間往往是大相徑庭的。但伊斯蘭哲學則通過折中的方法,盡可能在兩者之間取得統一。”[12]正是由於艾什爾裡等莫爾太齊賴派重要哲學家重歸伊斯蘭思想的中正之道,才使該派的發展受到致命打擊,近乎陷於窮途末路的困境。至12 世紀,由於其一些主張日益極端,使其難有立足之地,最終導致該派在組織形式上銷聲匿跡。雖說莫爾太齊賴派的思想學說此後依然流傳,但在伊斯蘭教思想史上始終沒有佔據主流地位。

與莫爾太齊賴派的唯理主義思想傾向相反,在伊斯蘭思想史上,還有一些流派強調伊斯蘭教的超驗性和神秘性,表現出非理性的思想傾向,其中有的極端主張甚至排斥乃至完全否定理性的作用與意義,進而陷於無可名狀的神秘主義深淵之中。伊斯蘭教“蘇菲” ②思想中就有這種傾向,這種排斥理性的極端思想傾向和主張同樣有悖於伊斯蘭教所強調的理性與經典並舉的中正原則,受到諸多正統派學者的深刻批判。蘇菲最初產生於7 世紀末8 世紀初的庫法、巴士拉等地,之後傳及敘利亞、葉門、埃及、波斯等地。早期的蘇菲源于穆斯林的極度宗教熱情和虔誠信仰,主要表現為以守貧、苦行、禁欲等為特徵的民間個人宗教修行方式,蘇菲人士仿效先知及其聖門弟子們的簡樸生活,嚴格遵守教法功課,不戀塵世,以克己守貧、苦行禁欲的方式求得內心的純淨和精神的慰藉,並間接地表達出一種對當政者的不滿情緒。自8 世紀後期起,“蘇菲”開始由苦行禁欲主義發展為宗教神秘主義。阿巴斯王朝時期,由於翻譯運動的興起,古希臘、波斯、印度的各種哲學和宗教思想也滲入伊斯蘭世界,其中新柏拉圖主義、印度瑜伽派的修行理論等都對蘇菲神秘主義的形成產生較大影響。蘇菲學者以《古蘭經》的某些經文為依據,吸收各種外來思想,著書立說,以神秘主義哲學闡釋伊斯蘭教教義,提出了以對真主安拉的“愛”為核心的神智論、泛神論和人主合一論等重要觀點。

8世紀著名蘇菲主義女學者拉比爾·阿德維婭( 約717年—801年) 認為,安拉是永恆愛的對象,人類靈魂的最主要的本質是愛,愛能使人與安拉接近,導人近主之路是全神貫注的愛,而不是敬畏,也不是希望,更不是理性; 9世紀中葉著名蘇菲主義學者艾布·蘇萊曼·達拉尼( ? —850年) 提出以神秘直覺認主的觀點,認為人生最大的幸福和目的就是與真主安拉合一,人們對真主安拉的認識途徑,是憑藉個人靈魂的閃光點而獲得的一種神秘的直覺,而不是通過理性和公認的聖訓; 埃及著名蘇菲學者佐農·米斯裡(? —860 年) 提出了著名的神智論,認為人生的目的就是最終與真主安拉合一,只有通過沉思冥想,全神貫注地想往真主安拉,使個人純淨的靈魂與安拉精神之光交融合一,才能真正認識真主安拉,除此別無他道。

波斯神秘主義者比斯泰咪( ? —875 年) 等蘇菲主義學者又進一步提出了“萬有單一論”( 或譯“存在單一論) 的泛神論觀點,認為真主安拉的本體包容萬物,而萬物歸於獨一的真主安拉,人通過不同階段的修煉達到無我的最高境界,被真主安拉所吸收,並與之合一。10 世紀初,波斯蘇菲人士哈拉智( 858年—922 年) 在“人主合一”論的基礎上提出了“人主渾化”論,使蘇菲神秘主義達到登峰造極的地步。

哈拉智在一首詩中寫道: “我即我所愛,所愛就是我; 精神分彼此,同寓一軀殼; 見我便見他,見他便見我。”[13]他甚至自稱“我即真理”,主張人要不斷追求,努力修煉為“人神”,為此不惜渴望死亡,摧毀肉體,以達至“人主渾化”之境。哈拉智不僅在信仰層面發表了諸多驚人的言論,而且在教法和功修層面也提出不少驚世駭俗的主張,如他公然否定伊斯蘭教的朝覲制度,提出所謂精神朝覲法,甚至主張摧毀麥加天房,他還在自己家中修築了一個小“天房”。哈拉智的這種極端言行,不僅是穆斯林大眾所不能接受的,就是許多正統蘇菲人士也難以接受,甚至對他提出了嚴厲的批評,如哈拉智的老師、著名蘇菲學者祝奈德就曾嚴厲告誡過他,說他所捅破的洞只能用自己的頭顱去填補! 哈拉智在極端主義的道路上愈行愈遠,他的極端言行為他帶來殺身之禍,終被阿巴斯王朝處以磔刑,成為蘇菲神秘主義的一名殉道者。

一些蘇菲神秘主義者無視教法、擯棄理性的言論和行為引起正統派學者的反對和批判,斥其為“肆無忌憚的極端言行”,對於此類言行,就連蘇菲內部的不少學者也深感擔憂,因此,一些學者力圖將蘇菲學理與正統教義相協調。如著名蘇菲學者穆哈西比( 781 年—857 年) 、祝奈德( ? —911年) 等,這些學者一方面從《古蘭經》和“聖訓”中為蘇菲神秘主義尋求理論依據,以遜尼派教義系統闡述“蘇菲”學理及其功修方式,另一方面又嚴格主張認主獨一論,明確反對蘇菲的“非遵法派”脫離或忽視伊斯蘭教基本信仰或教法原則的各種異端言行,提出穆斯林應在恪守伊斯蘭教法、履行各種宗教功課即教乘的基礎上,從事道乘修持,進而追求真乘。

至11 世紀,著名學者安薩里(1058年—1111年) 對蘇菲學理做了系統梳理、全面考察和深入研究,去偽存真,他摒棄蘇菲神秘主義的泛神論觀點及其藐視宗教功課的一系列做法,進而將其納入到伊斯蘭教正統派的信仰體系之中,不僅成功拉回了蘇菲這一脫韁之馬,而且使其成為豐富和發展伊斯蘭思想理論的重要精神財富。安薩里時期,伊斯蘭世界“出現了一種思維過渡跡象。爾後,各種極端主義表現造成了一種少見的思想上的混亂、厭倦以及各種學派紛爭局面。社會變成一個奇怪的世界,充滿了由幾十種聲調以及宗教哲學和教法學派所組成的歷史雜亂現象。”[14]安薩里作為當時頂尖級的一位宗教學者,對伊斯蘭教思想領域的混亂局面不能無動於衷,而是深感憂慮,於是發奮鑽研,著書立說,撥亂反正,致力於伊斯蘭思想的重建。其代表性著述有《宗教學科的復興》《哲學家的矛盾》《哲學家的宗旨》《救迷者》《古蘭經的精神實質》《心靈的發現》等,其中尤以《宗教學科的復興》最具思想深度與廣度,是伊斯蘭思想史上里程碑式的皇皇巨著。

安薩里花了很大氣力調和蘇菲派與正統派,“他把神秘主義納入正統派教義,摒除了蘇菲派的極端因素,採取中庸之道,使蘇菲派更趨明哲,使正統派信仰更加靈活。”[15]一方面,他對蘇菲思想中的泛神論思想以及漠視教法規定、崇拜聖徒和聖墓等偏離伊斯蘭教正統信仰的一些極端傾向予以嚴厲批評,指斥某些蘇菲人士所散佈的極端言論是“變態言論”,如他們“大談特談所謂與主的戀情,由此達到真境而無需表面的工作,甚至主張‘萬有單一’,揭開幔帳與主親見,並面對面談話……這類謬論對社會危害極大。”[16]另一方面,安薩里又對一些遜尼派特別是一些教法學家只注重信仰的外在形式而視“蘇菲”修持為異端的觀點予以否定。安薩里認為,蘇菲主義主張潔身自好的修持生活,正是對真主熱忱而虔誠信仰的體現,故應當在履行教法規定的宗教義務的基礎上,不斷由外在信仰向內在信仰昇華。安薩里不僅深入研究了“蘇菲學”和“凱拉姆學”,成功融合了蘇菲學理與正統教義,還對莫爾太齊賴派、內學派、伊斯瑪儀派以及當時流傳的各種宗教哲學流派作了系統研究和深入批判,成功調和了蘇菲主義與理性主義的對立,“因此,安薩里不像教義學派所做的那樣使一切理性科學服從宗教,也不像當宗教信條同哲學證明相抵觸時致力於調和哲學與宗教的哲學家那樣,使理性伸展以支配宗教。”[17]安薩里甚至以倫理的高度強調伊斯蘭教的中正理念,主張“處理萬事以‘適中’為止,走向褊狹的兩極,都不是美德。”[18]

正是由於對伊斯蘭中正思想的捍衛,使安薩里成為伊斯蘭思想史上的功臣,他被譽為“伊斯蘭教的權威”,後人評價他“是伊斯蘭教最偉大的教義學家,又是伊斯蘭教最高貴和最有創見的思想家之一”[19]。安薩里所構建的伊斯蘭教信仰體系在伊斯蘭思想史上佔有舉足輕重的地位,在其後的數百年間一直被視為伊斯蘭教的正統派信仰體系而成為伊斯蘭世界的主流思想,安薩里的成就和影響也幾乎無人匹敵,以致“穆斯林們常說,假使穆罕默德之後還可以有一位先知,安薩里一定就是那位先知了。”[20]安薩里之所以能獲得如此顯著的成就,一個重要原因就在於他較為成功地奉行了伊斯蘭教的中正和諧之道,特別是較好地把握了經典與理性之間的中正平衡,安薩里的宗教哲學思想也因此而在其後的漫長歷史時期中居於伊斯蘭世界宗教思想界的主流地位,在伊斯蘭世界產生深遠影響,即便在遠離伊斯蘭世界腹地的中國穆斯林中間,在提及安薩里的名字時也無不肅然起敬,安薩里的《宗教學科的復興》等著作長期以來一直是中國穆斯林經堂教育中研習的重要經典。

三、結語

伊斯蘭宗教思想史上的一個基本事實是,堅守伊斯蘭教中正之道的主流思想,不斷與形形色色的極端思想和極端傾向作鬥爭,並始終佔據著主導地位。以伊斯蘭教為核心價值觀的伊斯蘭文明,“揭示、綜合、體現和發展了一切事物對立統一、均衡中庸、相互完善的規律。伊斯蘭教要使人類恢復信仰,但不剝奪它的理性,給人類以宗教,但又不放棄科學; 給人以精神,又不限制對物質生活的享受; 給人以後世,但也立足於今世; 講真理,但不可強制; 講道德,但不限制自由。在這一文明當中,天啟的含義與人類的利益緊密相連,思維的理性與虔敬的信仰融合為一體,人與神、啟示與理性、精神與物質、現世于來世、個人與集體、理想與現實、過去與未來、責任與自由、因循與創制、權利與義務、永恆與變化……這些對立的事物都達到了完善的均衡與統一。”[21]從而使伊斯蘭中正和諧之道不僅僅是一種深奧的宗教哲理和崇高的精神境界,而且成為一種獨具風格的人生態度和生活方式,是穆斯林始終孜孜以求並恪守不渝的價值取向,正如聖訓所說: 最優美的事,就是中正之事。

伊斯蘭宗教哲學思想的發展歷史昭示,把握經典與理性的平衡,始終是伊斯蘭哲學的主流思想,也是伊斯蘭文明的成功之道,而偏離這一中正之道,就會導致各種極端思想和極端主義的滋生。在當今伊斯蘭世界一片亂象的背後,不僅有複雜多樣的外部原因,更有深刻的思想原因,其中之一就是未能很好地把握和遵循“經典”與“理性”間的平衡,致使各種形式主義、教條主義和極端主義思想氾濫,致使穆斯林社會陷於嚴重的理性缺失之中。因此,深入理解伊斯蘭宗教哲學中正和諧的思想內涵,平衡把握“經典”與“理性”的關係,弘揚伊斯蘭文明中正和諧的優良傳統,是當代伊斯蘭思想界肩負的重大而迫切的歷史任務。

伊斯蘭教在我國的傳播發展已有一千多年的歷史,全國有回、維吾爾等10 個信仰伊斯蘭教的少數民族,總人口超過兩千萬。致力於維護祖國統一、民族團結、社會和諧,恪守中正寬容的和平之道、和諧之道,是中國伊斯蘭教界和各族穆斯林的歷史傳統。千百年來,中國穆斯林始終秉持和恪守“愛國愛教”的優良傳統,不遺餘力地踐行伊斯蘭教中正和平、寬容和諧的理念,在中華大地上與各族人民守望相助,合和共生,共同譜寫了中華文明燦爛多姿的歷史篇章。在當前複雜嚴峻的國際國內形勢下,我國伊斯蘭教界和各族穆斯林更加需要秉承傳統,與時俱進,正確理解經典,張揚理性,謹守中道,抵禦和防範各種極端思想,為構建中華民族多元一體、和而不同的共有精神家園做出新的貢獻。

----------

注釋:

① 夜行與登宵: 據伊斯蘭教文獻記載,先知穆罕默德在麥加傳教時期的某天夜裡( 據傳在西元620 年或621 年伊斯蘭教曆7 月27日之夜) ,由天使吉卜利勒陪同,乘“仙馬布拉格”由麥加夜行至耶路撒冷,繼而遨遊天際。《古蘭經》中記載說: “讚美真主,超絕萬物,他在一夜之間,使他的僕人,從禁寺行到遠寺,我在遠寺的四周降福,以便我昭示他我的一部分跡象。真主確是全聰的,確是全明的。”( 17:1) 在《布哈裡聖訓實錄》、《穆斯林聖訓實錄》等“聖訓”集中對夜行與登宵的具體情形亦有較為詳細的記載。

②我國學術界一般將“蘇菲”視為伊斯蘭教的一個派別,多稱為“蘇菲派”; 1821 年法國東方學家托洛克始用“蘇菲主義”( Sufism )一詞。事實上,“蘇菲”並非一個派別或一種主義,而是一種思想傾向或信仰的境界,是對終極真理的一種認知方式,在此過程中,每個修行者都期望獲得個人親身而直接的體驗。在遜尼派、什葉派等伊斯蘭教各派別中都有蘇菲,故其具體情形十分複雜,不可一概而論,簡單視為“蘇菲派”。本文主要論及蘇菲中的某些極端思想傾向及其逾越伊斯蘭教中正原則的過激言行。

----------

參考文獻:

[1]馬堅 譯. 古蘭經( 第 24 章第 35 節) [M]. 北京: 中國社會科學出版社 2013. 178.

[2]馬堅 譯. 古蘭經( 第 10 章第 101 節) [M]. 北京: 中國社會科學出版社 2013. 107.

[3]馬堅 譯. 古蘭經( 第 88 章第 17 - 20 節) [M]. 北京: 中國社會科學出版社 2013. 314.

[4]馬堅 譯. 古蘭經( 第 53 章第 28 節) [M]. 北京: 中國社會科學出版社 2013. 270.

[5]尤蘇夫·蓋爾達維.“伊斯蘭之間主義的特徵之一: 天啟與理性的平衡”[A]. 中正的民族—中間主義與時代挑戰[C]. 2009,( 1) : 71. 世界穆斯林學者聯合會主辦. 貝魯特: 使命書局 2009.

[6]安倫. 理性信仰之道—人類宗教共同體[M]. 上海: 學林出版社 2009. 77.

[7][9]尤蘇夫·蓋爾達維. 信仰與人生[M]. 貝魯特: 使命書局 1998. 279,283.

[8]尤蘇夫·蓋爾達維. 傳統與現代之間的阿拉伯伊斯蘭文化[M]. 貝魯特: 使命書局 1994. 195.

[10][13][19][20]希提. 阿拉伯通史( 上) [Z]. 馬堅 譯. 北京: 商務印書館 1990. 509,518,512,512.

[11]王家瑛. 伊斯蘭宗教哲學史[M]. 北京: 民族出版社 2003. 148-149.

[12]蔡偉良. 燦爛的阿拔斯文化[M]. 上海: 上海外語教育出版社 1997. 73-74.

[14][17]穆薩·穆薩威. 阿拉伯哲學—從鏗迭到伊本·魯西德[M]. 張文建,王培文 譯. 北京: 商務印書館 1997. 121,136.

[15]陳中耀. 阿拉伯哲學[M]. 上海: 上海外語教育出版社 1995. 131.

[16]安薩里. 聖學復蘇精義( 上) [M]. 張維真 譯. 北京: 商務印書館 2001. 24.

[18]中國伊斯蘭百科全書編輯委員會. 中國伊斯蘭百科全書[M]. 成都: 四川辭書出版社 1994. 66.

[21]秦惠彬. 伊斯蘭文明[M]. 北京: 中國社會科學出版社 1999. 252.

---------

[作者簡介] 丁俊( 1963—) ,男( 回族) ,甘肅臨潭人,教授,博士生導師,中國統一戰線理論研究會民族宗教研究甘肅基地研究員,西北民族大學伊斯蘭文化研究所兼職研究員,主要從事中東問題、伊斯蘭教及中國穆斯林少數民族歷史文化研究。

1條評論