1

不知遠在多久之前,我就聽說了“朝覲”一詞。再過了不知多久之後,這個詞臨近了,它和許多的朝覲者(哈知)一起,出現在我的四周。我知道了穆斯林一生一度要盡力抵達麥加聖地,至於這樣做的意義,我卻一直沒有深究。

後來三十多年風塵坎坷,我走遍了大西北的莽莽荒山,深入淺出,觀察結交了數不清的村落門派百姓農民。時不時曾聽見哈知一詞滑過耳邊,又隨即倏忽消失了。在那時舉步維艱的存活中,滿克(麥加)宛似幻影,對農民而言,實在是太過遙遠了。

張景臣是一個把朝覲的含義注入我心房的人。

大約是1992年,第一稿《心靈史》剛出版不久後我們結識,從此開始了兩人忘年結義的歷史。那時他口齒尚還清楚,見了我就一瀉千里地傾訴。我仔細地聽,想分辨出京津河北穆斯林的氣質——我留意到特別是一次朝覲,給這個在政治冤案和市井底層掙扎半生的他,帶來過頂點和尊嚴。那種夕死可矣的滿足,使我暗暗驚奇。

也不知多久之前,就聽說了穆罕印迪尼·伊本·阿拉比,聽說了名著《麥加的啟示》。聽說他是若干個蘇菲派都尊崇的大蘇菲哲學家,人稱“長老的長老,最大的長老”。他是安達盧斯人,生於西班牙的穆爾西亞——為了他曾打算去穆爾西亞,但聽說那兒的痕跡已蕩然無存。他離開故鄉,投向了麥加迆東,再也沒有回家。

他在麥加,究竟得到了怎樣的啟示?

1984年求學日本以後,我初次讀到了瑪律克姆·X的自傳。因為他的麥加通信,一個麥加的影子開始動起來,像信號朝我閃爍。它顯然具有不同尋常的力量,只等著需要啟發的人到達。

雖然那時思路朦朧,但有一點很強烈。我想,有朝一日我若能抵達麥加聖地,我渴望也獲得如同瑪律克姆·X那樣的、給自己帶來巨變的啟發。

他的《麥加通信》說的是什麼,他本人究竟在怎樣的境遇下、獲得的又是怎樣一種啟發——我一無所知。但我不可思議地被他吸引,不是伊本·阿拉比,我直覺這一個是我的楷模。

就這樣,不是因為我的山東回民血統,而是由於一個美國黑人瑪律克姆·X,麥加被拉近到我眼前。

抵達心靈的地點,還需要特別的時機。

在這期間,即便滄海桑田也變幻了幾番!那麼劇烈的裂變,那麼多驚天動地的事件。在薄弱的我面前,在無知的我面前,遠不止有農民的進城打工和知識份子的分裂,更出現了美國率領的十字軍發動的系列戰爭。人們豔羨的西方民主突然變臉,水刑虐俘、無人機屠殺、竊聽總理、假造連環爆炸——如今是他們通過電視教育小市民的日課。國際資本掀起了金融的暴斂橫奪,連金錢拜物教的老巢曼哈頓都在呼籲革命,“反對百分之一剝奪百分之九十九”。由於“死亡商人”軍火商的添火加油,戰爭看來已經永無停日。全球化的政治勾結、是非歪曲和輿論謊言,不知怎麼就風靡了全球。

世界徹底變了。

昔日的一個穆斯林小攤販或一個清真寺鄉老,突然間被強迫面對整個世界的質問,被要求解釋整個穆斯林世界的問題。媒體一天天操著美國腔,大著舌頭參加全球化的宣傳戰。網路上煽動著民族歧視,惡毒與下流的塗噴不堪入目。初讀瑪律克姆·X時那種清新的心境被剝奪了,我以毅力使自己冷靜。我學習。從小學生到留學生,我從未如此用功。生值此世,我只留意每一筆都要豐滿。

在一天天的風刀霜劍中,朝覲卻漸漸變成了一個熱門。一方面是逐浪愈高的朝覲熱潮,一方面是其中人的形形色色。

我眺望著,我言談很少,但敞開心接受消息。它離我還非常遙遠,我還沒有琢磨出我的形式。

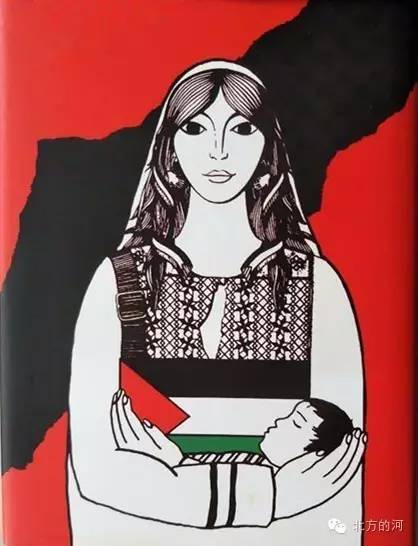

2012年我完成了把《心靈史》改定,不僅斬關落鎖將它印出,而且把換得的10萬美元親手捐獻到中東的巴勒斯坦難民營。2013年接著印出了它的平裝版10萬冊投入民間,實踐了對社會的約束。句號已經畫在了難民營的瓦礫上,一介作家的大事均已做完。2014年我又完成了紀念母親逝世二十周年、父親逝世五十周年的儀禮——千里故鄉,幾番奔波,事情辦完了,從山東回來的歸途上,感到如釋重負的同時,我在琢磨著什麼。

接著的2015年,兩套文集也差強人意地出版了。這一回,我清晰地感到了一個契機在臨近。

我心裡明白:決定它成否的並不只在我。還需要一種力量。前方一派迷茫,關山重重攔阻而且魑魅魍魎擋道。那強大的、戰勝的力量——它會降臨麼?不知道,從來我都準備著失敗。

不覺之間,不語之間,它漸漸成了一個悲願。

2

神秘的援助,當它降臨時,會隨之覆蓋而來地降下一派寂靜。

我的心如浸在一派乳色的霧中,寧寂,清涼,萬念俱無。我只有委身與接受。夜晚,我體味著奇妙的寂靜,悄悄地等待。在一片寧寂的中心,一個無形隱身的什麼,正在暗中向我臨近……

我注視著,漆黑的視野中,湧動著一個不可視的、朦朧的存在。我默默候著,等著它的撥派……

突然想起,還遠在上世紀八十年代我第一次把臉轉過來時,曾經聽到過的這麼兩句。這表述哲理的雙行詩,居然是農民寫給我的。翻開本子對照阿文,如今讀著,如回顧長長的半生:

所有的時刻都發生了那件事

所有的事情都發生在那時刻

3

飛向麥加之前的那些日子,我囫圇吞棗,猛讀各種必讀的索勒(章)都瓦(祈願辭)。

所有涉及朝覲的章節,包括到時候要用的“應召詞”,我都深淺不等地研讀了一遍。為了多少觸碰原文,我的讀法,是一字一字從字典挖掘、三人煩必有一人教、綜合國外學術觀點、最後揣摩它的本意。

雖是囫圇吞棗,我梳理了經典的規定、和慣行的規矩。首先,我此刻投身的——只是 “小朝”或“副朝”,阿語叫作“烏慕拉”(عمرة/ʻmrah);而不是“大朝”(也叫正朝),不能獲得光榮的“哈知”(حاجّ/ḥājj)稱號。不同于隨機可行的烏慕拉,正朝唯在“幾個可知的月份”進行。大朝的時間嚴格固定,它的結束,與宰牲的古爾邦節合而為一。

而在一切穆斯林心裡埋藏的那個記憶,那個在他們耳際一直響著的呼喚,那個使他們心裡一直隱約覺得尚有未盡天命的,是這一句:“凡能旅行到天房的,人人都有為真主而朝覲天房的義務。”(《古蘭經》3:97)

水流到的一瞬,渠剛剛挖成了。

在三十幾年之後,在大事完遂之後,在體驗了幾乎所有“穆斯林”的滋味之後,我整備了行裝,在寂靜中,如箭伏弦。

我等待著這一個“時刻”。

在密集的索勒都瓦之中,有一個都瓦深深吸引著我。因為到了此刻,這樣的一句與我貼近了:“我停立你的門下,緊抓著你的門檻……”

我第一眼看到它,第一次半懂不懂地觸碰了它的譯文,就感覺異樣。它那麼直白,像孩子抱住母親哭訴一樣,盯著它,像被箭射中心頭。

以前我沒有資格讀這一段都瓦。因為我還沒有準備好,抵達無望,更不能停在門下,擁抱門檻……

馬上就要質變,一切就要不同了。哪怕只是“烏慕拉”,我就要抵達那個地點,那個張伯伯獲得尊嚴、瑪律克姆·X找到真理的地點。我嚮往那扇門,我想像著那道門檻。

那篇祈願辭句式複雜,一時攻它不下,但我記住了它。

4

崢嶸的伍侯德山,炎熱的椰棗林,矗立的禁地標誌。我不敢相信:真地進入了麥迪那。

聽專來幫助我們的留學生說:雖然現在不是正朝季節,但想觸摸親吻天房和黑石還是很難,“你很難擠到前面,”他說。

這可超出了我的預想。我急忙問:不是規定的月份,人不就很少麼?

留學生說:“一樣是人山人海,雖然比不了正朝。”

雙向寺,伍侯德山,光榮墓地,天堂花園,奧斯曼帝國的火車站——我決定省略關於麥迪那的描述,為了讓筆快快抵達麥加。

在麥迪那戒關,我換上了戒衣。前方四百數十公里。一個曾與我們結伴決行完成了巴勒斯坦難民營捐獻的朋友,開車把我們送往麥加。

一路穿行在唯穆斯林才允許通過的禁地公路上,高高的綠色燈光標誌上閃爍著“Muslims Only”。車上的同伴高聲念起了應召詞,我意識到,那時刻就要到了。我正在通過裸石巉岩四壁聳立的古老中東商路,我正念誦著回應呼喚的誓言,奔向十數億穆斯林嚮往的麥加。

一個詞,“蘭白開”(لبيك/ labbayka)——是朝覲時,不論正副凡朝覲者必須高聲念誦的一篇“應召詞”的第一個詞。“蘭白開”的意思,就和點名時應聲喊“到”差不多。

對2016年的我,攻下這短短的應召詞已經不是太難的事了。我默念著“蘭白開”等待著。行李箱就在一邊,隨時可以登機出發。

念著,審視著自己的行為和與它有關的所有,我沉吟著。當把一篇應召詞背下來時,鬼使神差地,我謅了幾行白話詩,獨自念著暗笑。

蘭白開的意思

和點名時報“到”差不多

我不是哈知,但我每天報“到”

لبيك ——蘭白開!

財神爺點名,真扔了銀子房子官帽子的站出來

沉默麼?

我大聲應答:到!蘭白開!

輿論在威脅:敢說那個恐怖分子是好人的站出來

沉默麼?

我大聲應答:到!蘭白開!

不義的世界點名:憤怒得發抖的人站出來

沉默麼?

我大聲應答:到!蘭白開!

兇惡的魔鬼點名,敢宣佈自己信仰的站出來

沉默麼?

我大聲應答:到!蘭白開!

لبيك!labbayka!到!

到今天我還想著這些句子。

時時不覺陷入了默誦,有時還出聲吟詠。它怎麼如此有趣呢——“我不是哈知,但我每天報到”。神秘的應答……

麥加到了。

另一個巴勒斯坦戰友已經為我們找好了宿處。商議後決定先休息一會,避開擁擠。等夜晚10點過後,再進入天房環遊。估計那時人們會抽空出去吃飯,天房裡人會比較少些。

1條評論