一

老實說,對於這個領域,哪怕再口乾舌燥地解釋,再長地笨拙作文,我對解釋那些完全靠神領意會、又凝縮至極的異端怪作,完全沒有信心。

記得八十年代,由於初次接觸的新鮮,我那時感動堵溢,簡直不信天下還有更高的文字。其時氣氛種種寬容,我也童言無忌。正好在文匯報的“筆會”版寫短文,於是信筆而就,寫過一次《著書述》的讀後。

偏偏是這一篇,被編輯丟了。

而令我暗暗奇怪的是,文稿丟失我卻不曾動怒,甚至不太在意。我心底微微有一絲念頭:覺得自己的哪裡存在問題。後來常年旅行西北,每與真實的社會有所接近,就覺得那小稿丟了好好,鬼知道它有多輕薄。這回能寫得好一點麼?我並無自信。

可能,對幾乎一切事物,中國人都懷著差異,共同的思路難求。但我已經厭惡危險的優越感。即便在這個世界,人還是有著足夠的誠意。該接近一些了,不能繼續隔膜。

二

這裡介紹的一個清代知識人物,讀者對其人,知之者謂他是千古一人,不知者其人如同烏有。其名劉智,字介廉,金陵(南京)穆斯林,清代初期回教的大著述家。在他的世界裡,人們喜歡說他“熟知經漢兩學”。這個說法,有點像常說的某某大師“學貫東西”。只不過,這裡的“東”或者“漢”,色括了儒老釋的中國文化。而“經”或者“西”,可沒有跑到歐美,它指的是阿拉伯-波斯的伊斯蘭文化。

劉介廉可能是用漢語的敘述系統解釋伊斯蘭教的佇列裡,最成功的一個。他顯然捉住了古漢語的多義、凝煉、和一定的曖昧性;充分利用了古漢語的難解本身,完成了在一定程度上對伊斯蘭神秘哲理的解說。在這個過程中他不可能不受漢文化的影響,他形象地把一些深刻觀點,比如老子關於“道”的概念,導入漢譯的伊斯蘭神學。

他有許多大部頭傳世。其中包括蘇菲主義(即伊斯蘭神秘主義)的奧義書《天方性理》等著作。我其實根本不懂那些天書,只不過愛讀他小小一篇千五百字的《著書述》;再就是時而捉摸他的另一首口訣歌,即《五更月》。

回民如大河,但只在底層流淌。知識人如串珠,少得粒粒可數。劉介廉等人的地位,實際上是在遠遠的數百年後,才被發現後無來者的。他們的那些依據雙文化的創造,也是在後來,才被認定為中國回教學術頂峰的。

著者自述,他“年十五而有志於學”,閱遍了儒學之經史子集及雜家書。又讀天方經、釋藏、道藏,繼而閱西洋書。他的目標是:“會通百家,而折衷于天方之學。”這是幾個時期(明末、清初、晚清、民國)流淌不息的,一種穆斯林知識人的一般理想。只緣于劉智在這篇小序裡激烈抒情,一句一擲,才使人印象深刻。

尤有難者,生無同志,業無同事。即族屬親友且以予不治生產為不祥。……自立稿,自謄清,自修自潤。而又不敢自是。……

難於其學,複難於翻譯。難於編著,複難於成。難於會通百氏而成一家之言,複難於以一人經理百物而無相為友。……

《著書述》裡如上的作家剖白,感動著中國穆斯林中代代的知識份子。因為他們作為個體都多少有過苦澀,他們常說自己的心情,被劉介廉寫得淋漓盡致。圍坐言及劉介廉,人們慨歎不已。

血統是一種接近的基礎。但這點基礎,並不能使人追上劉介廉的境界,也不能代替對劉介廉價值的理解。把創造的困難歸結為一個孤獨問題,是毫無價值的觀點。劉介廉確實沒有忍住感慨,但他更在向巨大的命題發問。他並不需要晚了幾百年的同情。他盼望揭示他的獨異,揭示他在跋涉的終點取得的,他人不能之處。

面對著一個在生存最低限度上掙扎的、小商貧農的母族,劉介廉的要求是無望的。——但是同道又確實是有的;只是要補充說,念經人裡有,念書人裡無。

如果想法子用最徹底的簡化,試著一言以蔽之——這是一種與實踐須臾不可或離的學問。

已經是另一個話題。與其它各種領域的,也許可以劃屬純粹智力範疇的、或者發達於思辨過程的學問不同,這是一種孕育在人群團體的活動儀典基礎上的學問。那個社會在基礎的活動愈繁複,這個學問在上層的發育就愈豐滿。否之,它就會陷入低潮、會萎縮和漸漸消失。

換言之,在這個領域裡,學問本身就是對行為的一種“探幽”或描畫。它的全部,不過是用語言來嘗試表達神秘行為。這自然會導致層層的不易,難上有難。而最後一層的難,或者就在如今——面對理直氣壯的“科學教”進行解說。

再換言之,實踐著taliqa(阿拉伯語,經堂語作“脫勒蓋提”。神秘主義功修及授受體系)的阿訇們,或許有誰在與劉介廉神交;——而那些或是字典圖書斷言歷史、或是功過比例評價古人的學者們,不用說,他們大概根本就不知道——書的背面還有這麼多事。

專家的火候差得遠矣,嚴格說還沒有入門。而且若追及求知大義,他們其實正背離穆斯林學術、以及漫長的信仰文化的積累,與劉介廉背道而馳。

可是,除了錯了物件之外,劉介廉的孤憤說難,還有什麼更深的原因呢?

三

首先是神秘體驗問題。《著書述》中,他虔誠地記述了他在寫作《天方至聖實錄》時的朱仙鎮神秘體驗。再換言之,他以身作例,強調了karāma(阿拉伯語,經堂語作“克拉麥提”。奇跡)的過程。這是他學說的主題,也是他心理的依靠。他的認真沒有誰當真,karāma太飄渺遙遠了。無疑,讀者正是在這兒關了門。

“年餘而聖錄未半,思得一同志襄成,久知壽春有人,辭姑而北至亳複至壽,諸君子皆姑息而不予謬。聞陳留許氏多藏經,訪之,過朱仙鎮,偶得賽氏家藏至聖錄,西經原本也。閱之,與吾昔所得者大較真詳,愕然快然,喜曰:造物之成就我,如此其巧耶!”

毫無疑問會有人不以為然。但爭論大約是無益的,因為以科學主義之矛攻打神秘主義之盾,只是糾纏而已。不過這並不重要。只有一點值得說:劉介廉的體驗或者幻象,對於他自己是絕對必須的。

人的主觀的、唯心的認定,有時會成為另一種客觀、科學、或文化的依託。應該說,尊重神秘體驗,並不一定就是確認物質。證明過程的時代是一種認知的初期,它已經過去了。有無,並不是最大的問題。

劉介廉被准或不准地稱為回儒。其實他就是中國回教本身。在中國,伊斯蘭教是一種有一千四百年發展史的社會結構和生活方式。與學者的尋章摘句不同,這才是真正的“民間”:平民百姓低低存活其中,上層顯貴高高游離其外。若無劉介廉等數人,何談回教學術!確實,個別人的努力,使得一種宗教文化,在一個時代裡是繁榮的。

劉介廉複雜也好空洞也好,必須說的是,其本質是宗教的和神秘的。他或許讀書萬卷學貫東西,但是他更有taliqa的“實踐”。

這是一種特殊的著作家。他另然對著作全力以赴,但在辭世時,他更以守住了機密為滿足,刊刻著作只是其冰山一角。這一條至關重要。

四

自然,他的立志,更與中國主體文化的教子相異。

劉介廉的志向在追求“天地人”的“三極之學”。所謂上知天文下識地理在中國是老生常談,但在劉介廉,“天、地、人”,其境界內涵都完全變了。它被擴大充填,變成了一個富於魅力的理想學界。

“向也,吾欲著三極會編,苦無其學。遍求書肆,天地人三者之書言多陳腐無實。求之天方之書,無從可得。早思夜皇,俄于京師得諸吳氏藏經數十冊,皆西國原本。自元世載入,藏之府庫,而為流寇發出者。天文地理之學,思過半矣。繼而于秦中複得人鏡經、格致全經,而三極之學皆在焉。”

“天”,很快就從天文學跳躍,變成研究宇宙規律、實際上是研究其不可知規律的宗教理論。所謂“地”,在此亦不是地理的考據、不是那些自家孤陋寡聞卻吹噓“第一個”發現的“探險”。劉介廉所雲之“地”,指的是世界和社會。至於“人”亦微亦宏,從嚴峻的生存到持身的準則,再到心靈的體驗,都在“人”的概念之中。

不用說,沒有誰設計過如此學術。劉介廉發憤於這個藍圖,“著書數百卷”,雖然已刊者不及十分之一。

學術界可以不承認,它確實未成氣候。但在清代初年的石頭城上空,在劉介廉的頭上,確實多著一個月亮,而且是一鐮五更月。他藉著對他獨惠的照耀,寸心多得的參照,獲得了異樣的知識視野。若允許進一步說,他獲得了一種知識份子的“品極”。

也不用說,對永遠處於弱勢、甚至永遠處於歧視之下的中國回教來說,某些貢獻的湮沒,是必然的。

何況劉介廉的貢獻是曖昧的。他的理想學界停頓於朦朧藍圖,後來萎縮在孤單的墓碑之後,沒有人繼承和發展他。無論中國的大文化,或是伊斯蘭的正統主流,都不在乎這點損失。因此也就沒有——這個思路的開花結果。

不能如意的遭遇使人投向認知自己的群體。在一個隱形的國中之國放浪,就常是一種慰藉。劉介廉的著作幾乎都在遠遊和遷徙中寫成。在中國,這也是一個在多數人中罕見,但在某一類人中屢見的現象。

“乃裹糧負笈,曆齊魯,走都門,就正朝紳先達。由襄楚入西秦,訪求宿學遺經。過吳門,游武林,越會稽,抵粵東,考文問字。閱胡氏天祿閣藏書,得未曾有;由天童至大嵩珠山觀海,大暢所遊。”

歸而自謂曰:“學問如是而已乎?道理如是而已乎?”

誰有過這樣大氣的發問?

人去遠,時已逝,如此抱負的學人,早已久違了。

五

我想,關鍵已經講清楚了——如果不能一定程度地介入蘇菲社團的實踐,就無法揣味劉介廉的內容。

不僅《四庫全書》的編篡者忽視了他(總目提要對劉曾妄做貶毀)。多種狹隘使得他默默無聞。大量以理解者自居的回族學人,排斥真知的實踐性空談劉介廉,持續地以誤解對他進行“研究”。

劉介廉的“天地人三極之學”,其三極就其狹義簡言之:真主意欲的隱在規律,即天;地上人間尤其穆斯林社會,乃地;人的心靈即宗教體驗,這才是人——三極之中,都包括了伊斯蘭的功課甚至進一步的功修。都存在實踐問題。而這一點,正是葉公好龍的回族學人的羞處。

沒有資料證實劉介廉具體受過陽明學的影響。但是,可以說在王陽明之後,沒有誰如此強調過、並親身實踐過“知行一致”。

下一段,同樣也並非好“懂”:

雖然,於至難中而有至美存焉,於至苦處而有至樂生焉。暴入之時,求之弗得,入之弗深,苦探海尋珠,只覺其難。沉浸既久,而一旦驪珠在握,萬目稱奇,美哉何以。勉成之際,殫力搜羅,庸心采綴,如織錦編花,多見其苦。工夫既到,而一朝彩鳳成章,千人唱美,樂也何如!得其美無難矣,得其樂於苦矣,吾於至難至苦中尋斯美樂之境。

如果我判斷說,這是他含蓄使用的宗教功課的隱喻;可能人會說缺乏根據。可是若對比一節《五更月》的taliqa口訣,感覺就會不一樣了:

三更中,月正朗。一顆明珠海底藏。忙登程,駕輕航,翻入龍窩層層浪。受盡千般無限苦,撈得明珠無價償。緊護持,莫放蕩,富貴好還原家鄉。

至今未發現流失的介廉遺著。我們也就無法猜測,他曾經怎樣步步走進蘇菲的門檻。今天是解讀古代的鑰匙;根據對今日伊斯蘭社會的瞭解,劉介廉應該尚有大量活動並未暴露。既沒有在他的《天方典禮》《天方至聖實錄》等譯著中公開、也沒有在他的生涯巨著《天方性理》中顯示。

這正合“規矩”。傳世作品,與回教社會的規範禁忌暗合的現象,應當是引導研究劉介廉的途徑。走得最歪的是一些敗家子型的學者。因為缺乏學術訓練以及恐懼利欲,一首《五更月》,被他們用夾生的原教旨主義觀點,加上不負責任的胡說,歪批幾過。

《五更月》的俚俗性,異于作者知識份子式的私人筆調。在《著書述》裡那種筆調很明顯。也許這暗示著劉介廉與農村的連系?此外,作品口訣調,不同于其它劉介廉文字。不能不懷疑它——它不僅是一篇作品,還像是一件宗教用品。這只是猜測。雖然在“天地人”的地理世界,每逢接觸蘇菲式的存在,感覺就更引誘如此猜測。

六

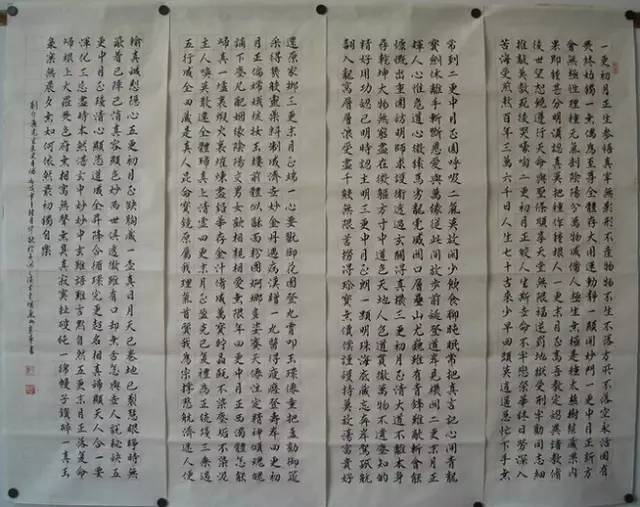

在我崇敬的老馬阿訇的寺裡,我第一次見到劉介廉的《五更月》。那是一套四幅的隸書,黑底白字,印刷得一似拓片。那天,我問道:“老阿訇,這是個啥呀?”

老阿訇,這漢字不識一個、阿文可以著述的老人朗朗地答:“這是劉介廉!”

後來,他又把那條幅帶到了蘭州。我在蘭州又看見那條幅。居然連在牆上的位置、掛法都絲毫未變。我吃驚了,老人的行動異常莊重。

後來幾次我與老人相遇。《五更月》的拓片式隸書條幅,也在每個我和老人重逢的地點看到。次數多了,地點多了,我開始琢磨含義。一個不識而且拒絕漢字的老人,把他不認識的漢字條幅帶著,在茫茫黃土裡翻山越嶺,他是為什麼呢?果然,問他的時候,老人說:“唔,是認不得。機密麽,都認不得!”但是,我想他仔細地聽過口訣的每一句。他確認過,劉介廉與他本人的taliqa一致。否則他決不會掛任何漢字。

在窮鄉僻壤的莊戶裡,“研究”在進行。劉介廉的《五更月》,不僅貼在泥屋的牆壁上,而且已經有了正式的阿拉伯語的詮釋講義。我在土魯番盆地的一個村莊裡,聽過一次阿文釋文的講解。雖然,不能說那已是完璧。

既然學問追求到“行”,秘密就會很多。taliqa也包括人的關係。《五更月》中有“訪名師,求護衛,透過玄關得真機”之語,這也許暗示著,他與誰之間存在過授受之道。另外,對“二更月,月正圓,呼吸二氣莫放閑”一句,一個維吾爾朋友曾尖銳地判斷說:“呼吸二氣,hu(呼),指的是Allāh-u(‘真主’一詞的主格);hi(吸),指的是Ilēh-i(‘主’一詞的屬格)。”這是可能的,因為二更中一節裡,已有“常把真言記心間”之語,這當是指今天常見於回維等旅行的ziker(即克爾,念辭)。

劉介廉隱約地進行(並不是完成)了——用深入中國人心理的儒佛話語,解說和傳播伊斯蘭神秘主義的事業。他的意義,還要等更多的時光流失,才能顯理。等無約束和非儀禮的漢文化的失敗,再重複上幾回;也等伊斯蘭教條主義帶來的悲劇,再鮮血淋漓地上演幾次。

一瞬間,我突兀想起那序的結尾:“念我孤人,聞見不廣,詞語不工,正其紕繆,補其闕略,以成大觀,斯道之幸……”我不禁想,或許《著書述》稍多地放任了情緒。其實在三極的“大地”上,他並非一個悲劇話題。他的形象是鶴髮童顏的慈祥巴巴(長老),是傳說般的得道神仙。一提介廉巴巴,回民們就顯出愉悅和對漢文的讚賞。《五更月》,由於它成功的村言土語,不僅被穆斯林承認,而且被視為珍寶密讖。

石頭城上的五更月,如今移到了黃土高原的群山之巔。劉介廉以一首古怪的俚語長詩,贏得了偉大的成功和信任。我想,這已經補償了他生前的孤苦。

至於我,多少年過去了,學習才做完了一個開頭。疑問難點成片地迎頭湧來。我經常遙遙地想起老阿訇的陋室條幅。凝視著,我像窺見了一點蘇菲的樣相,更看見了一個知與行,著述與行動互寓的例子。那樣的學問人生,鮮烈得讓我癡醉。此刻,我特別渴望和老人討論。可是,他已經去世了。

一九九九年,開齋節

1條評論