“回回”一詞為回紇或回鶻的聲音的轉變,這已是學者所公認的事實,但還有幾個問題似尚未經討論。第一,這個轉變由何而起?第二,回回既然是回紇或回鶻的演變,為什麼在元人著作裡和《元史》裡還保存著回紇和回鶻等名詞?下面著者想〔對〕此問題,提出一嘗試的解答。希望因此得到賢達先進們的教正。

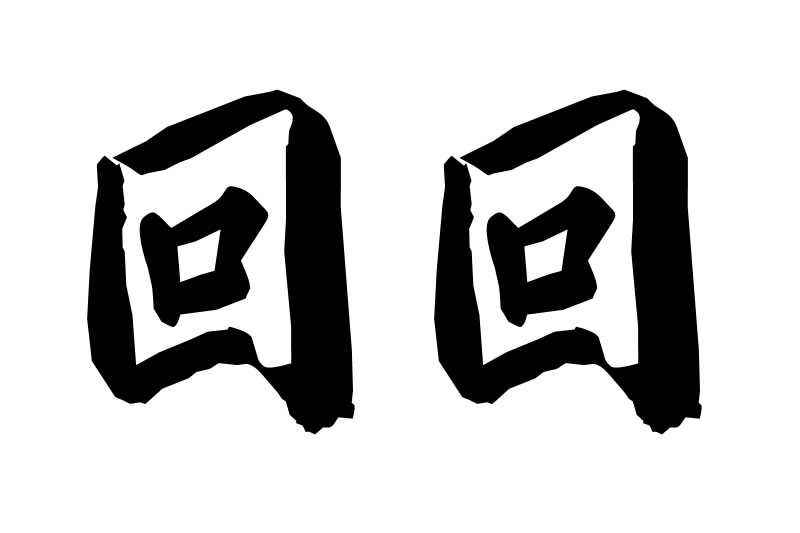

一、“回回” 一詞的起源

“回回”這名詞究竟在何時開始為人所應用,我們尚無法知道。但見於載籍者則似以北宋沈括《夢溪筆談》中所記“回回”一詞為最早。《筆談》有一段話:

“邊兵每得勝回,則連隊抗聲凱歌,乃古之遺音也。凱歌詞甚多,皆市井俚鄙之語。予在酈廷[富延] 時,制歌數十曲,令士卒歌之,今粗記得數篇。其一、先取山西十二州,

別分了將打衙頭,回看秦塞低如馬,漸見黃河直北流。……其四、旗隊渾如錦繡堆,銀裝背嵬打回回。先教掃淨安西路,待向河源飲馬來。……”

這裡所打的“回回”,當是居於高昌安西一帶的回鶻。因為唐末回骸被新興民族黠戛斯所破後,便遷到這些地方。要到河源(古稱蔥嶺地為河源,意黃河發源地)須過安西。因此須打走盤據在安西的回鶻。總之,這裡的回回與回鶻、回紇諸詞毫無區別。然則為什麼要用回回這名稱呢?

照沈括的說法,當時的凱歌都是些“市井俚鄙之語”,因此沈括作凱歌[詞]時也一定儘量的應用這種市井俚鄙之語以便歌唱的邊兵各〔容〕易領會。所以用“回回”而不用“回紇”或“回鶻”者,一定因為“回回”這一詞是流行於當時社會的“大眾語”,也就是沈括所認為“市井俚鄙之語”的一類。他用這名詞一方面是為符合凱歌體式,一方面則因“回回”這一詞已流行於民間。

民間用“回回”來代替“回紇”、“回鶻”的原因並不難探知。“紇”“鶻”這兩個字對於一般民眾相當難認難寫。因此當他們聽學者們說這種人是回紇或回鶻時,他們一定辨不清第二個音所代表的字。於是把第二個音也聽成和第一個音相同的字,而把回紇或回鶻稱為“回回”。回字既易寫,又易認,念起來又很順口,因之“回回”這兩個字便流行民間。

我們還可從南宋彭大雅和徐霆的《黑韃事略》中屢見回回一詞的事實,來說明“回回”一詞確是民間的產物。《事略》中有很多處提到“回回”:

“霆嘗考之,韃人本無字書。然今之所用則有三種……行於回回者則用回回字,鎮海主之。回回字只有二十一個字母,其餘只就偏旁上湊成。……燕京市學多教回回宇。”這裡所謂“回回宇”,在趙琪的《蒙韃備錄》中則稱為“回鶻字”。《備錄》雲:

“其俗既樸,則有回鶻為鄰。每于兩河博易販賣于其國。迄今文書中,自用於他國者皆用回鶻宇,如中國笛譜字也……蒙古人最初所用的字是畏兀兒字,有《元史?塔塔統阿傳》及《釋老傳》為證。所以這裡的“回回”一方是代替回鶻,一方又系指畏兀兒而言。

“霆在草地,見其頭目民戶,車載輜重及老小畜產盡室而行,數日不絕,亦多有十三四歲者。問之則雲此皆韃人調往征回回國。三年在道,今之年十三四歲者,到彼則十七八歲,皆已勝兵。回回諸種盡已臣服,獨此一種回回正在西川後門相對。……至今不背[肯?]臣服。茶合解征之數年矣,故此更增兵也。”

“其殘虐諸國已破而無爭者,西北日……抗裡(原注:回回國名)……已爭而未竟者……西北日克鼻稍(原注:回回國,即回紇之種),初順韃,後叛去,阻水相抗……”第一段所征的回回國當即花刺子模。第二段的抗裡即《元史》中的康裡,克鼻稍即欽察(據王國維先生考訂)。《元史》中康裡人和欽察人有傳的很多,但皆看不出信伊斯蘭教的特徵來。所以徐霆實在是把西夏以西自新疆至裡海一帶的民族統稱為回回。

徐霆這本書的體裁非常通俗,其中用了許多上話名詞。而他從南方到北方,對於當時諸色民族的名稱不一定很清楚。“回回”這名詞一定是流行於當時的社會上,他聽人這樣說後便照樣記在他的書上。看他稱克鼻稍為“回回國”,而自注曰卿回紇之種”,足見回紇這字眼在社會上已不通行,流行於社會上的是“回回”,而他覺得當時的回回即古之回紇,所以才這樣注上一句。

因此我們可以提出這個結論,即“回回”這一名詞是社會上流行的名詞,用以代替回紇或回鶻的。

其次,在這兩本書上所說的“回回”與伊斯蘭教的關係如何也值得研究。在《夢溪筆談》裡,回回既指高昌的回鶻,當然非伊斯蘭教徒。因高昌回鶻在元時稱畏兀兒,是佛教信徒。在《黑韃事略》裡,“回回”一詞既是泛稱新疆至蔥嶺以西的民族,它的涵義也就不確定。我們尚不能斷定“回回”即指伊斯蘭教而言。《夢溪筆談》作于北宋神宗熙甯元豐間。《黑韃事略》成書于南宋理宗嘉熙元年,即蒙古太宗窩闊台汗的第九年。二書相距約一百六十年。因此我們可提出第二個結論,即自這名詞初現于文籍到蒙古的初年,“回回”一詞除為回紇、回鶻一聲之轉外,和伊斯蘭教並無多大關係。

二、“回回”涵義的確定及應用的普遍

《黑韃事略》中泛稱蔥嶺東西的民族為回回並不是很大的錯誤。因為種族的遷徙和混合從人種學的見地上講本是平常的事,而《唐書》上分明有回鶻破後西奔的記載。何況蒙古立國未久,當時人對於西方民族尚不知道作仔細的區分。但隨了蒙古版圖的擴張,外來民族的輸入日繁,中國人對於他們的智識也日漸增加,終於發現在這些回回人中有信仰上的不同:一種信佛教,一種信伊斯蘭教。於是把後者稱回回,而前者則稱畏兀兒。這種區別是自然必要的。因為元世祖時佛教成了國教,而伊斯蘭教徒在政治上則佔有極大勢力。二者都是社會上的顯要分子,自不能拿一個名稱叫他們。這種不同的稱呼,至遲在元世祖時已經成立。有當時的公文詔書可證:

“中統四年,諭中書省于東平大名河南路宣慰司不以回回、通事、斡脫、並僧、道、答失蠻、也裡可溫、畏兀兒諸色人戶,每鈔一百兩通滾和買堪中肥壯馬七匹”(《元史譯文證補》卷二十九引《經世大典?馬政篇》)。

“至元二年六月,聖旨諭中書省黃河以南自潼關以東直至蘄縣地面內百姓、僧道、秀才、也裡可溫、答失蠻、畏兀兒、回回及諸色人匠應據官中無身後人等並不得騎坐馬匹,亦不得用馬拽碾耕地”(《大元馬政記》)。這兩條是政府買馬和禁人民騎馬的詔令。回回與畏兀兒並列,足見當時對於二者的分別。同時還可使我們推想到這兩名詞是普遍的行於社會上。

這裡回回之為伊斯蘭教徒,還可從當時的詔令中得到證明。《元典章》有一條雲:“答失蠻、迭裡威失戶若在回回寺內住坐,並無事產,合行開除外。據有營運事產戶數,依回回戶體例收差”。“答失蠻”是波斯文學者的稱呼,《長春西遊記》稱為“大石馬”,等於現在清真寺裡的阿衡。“迭裡威失”是回教中的一種苦修學派。足見回國寺是指伊斯蘭教徒的寺,而回回則指伊斯蘭教徒而言。

除公文詔令外,當時的志書也把這兩種人分別得很清楚。陳垣先生的《元也裡可溫考》引元文宗時修的《至順鎮江志》關於戶口的記載上這樣說:

“僑寓戶三千八百四十五:蒙古二十九,畏吾兒一十四,回回五十九,也裡可溫二十三……”

公文、方志是流行於社會上的東西,他所用的名稱須與社會上通行的符合。由回回與“畏兀兒”的並用可知“回回”一詞涵義已經確定,應用也趨普遍,回紇或回鶻在當時實在是“死”去了的古董字眼。

三、文人筆下的“回紇”和“回鶻”

古董字眼在社會上雖已死去,在文人筆下卻能苟延殘喘。文人學者憑著歷史上的智識,知道回回、畏兀兒都是回紇和回鶻的轉聲。於是作文章時仍多沿用回紇和回鶻等古雅的名稱。

《長春西遊記》:

“……西南至尋思干城萬裡外回紇國最佳處。契丹都焉,曆七帝。”

“重九日至回紇昌八刺城,其工畏兀兒與鎮海有舊,率眾部族及回紇僧皆遠迎。”這裡第一段的“回紇”指回回,第二段的“回紇”則指畏兀兒而言。

宋子貞撰《中書令耶律[公]神道碑》:

“庚辰冬大雷,上以問公。公日:梭裡檀當死中野。已而果然。梭裡檀,回鶻王稱也”(元《[國朝]文類》卷五十七)。梭裡檀,《元史》中作“蘇灘”或“算端”,是阿拉伯文國王之稱。所以,這裡的回鶻,實在是當時的回回。

王輝《中堂記事》關於賽典赤的記事說:

“燕京路宣撫賽典只兒——回紇之有良德者……”這是把回回稱作回紇。

趙子昂撰《趙國[公溢]文定全公神道碑》:

“公諱阿魯渾薩里,‘回鶻’北庭人,今所謂畏吾兒也”

(《松雪齋文集》卷六)。這是知道當時回鶻是稱畏兀兒而仍用回鶻的一例。

當時社會上一般人也許不知道回回和畏兀兒的由來,不知道有所謂回紇和回鶻等名稱。但這些學者們卻能道出這幾個名詞的關係來。除上舉趙子昂一例外,尚有辨別這幾詞的關係的。如:

王揮《玉堂嘉話》卷三:“回骼今外五,回紇今回回”

(《秋澗先生大全文集》卷九十五,外王亦即畏兀)。

歐陽玄《圭齋文集》卷十一《高昌契氏家傳》:“回紇即今偉兀也。回紇嘗自以其騭捷如鶻,請于唐更以回鶻為號。偉兀者回鶻之轉聲也。”

這幾例證明回回、畏兀兒確實是當時流行的活名詞。同時說明文人們雖知道這是當時的通俗名稱,卻仍喜歡用他們的歷史上的死字眼。

四、《元史》中雜出“回回”“回鶻”、“回紇”的原因

到這裡,我們可以把回回、回鶻、回紇以及畏兀兒等名詞同時出現在《元史》中的原因試加說明。追探《元史》史料的來源是件艱巨的工作。但我們不難想像到十三朝實錄(其中當包括不少詔令)和當時的碑銘家傳(如各家文集裡所見到的)當是主要的成分。在詔令中回回和畏兀兒分辨甚清,且無回紇、回鶻等名詞含混在內,而文人替人做的碑銘等則不免混雜著回紇、回鶻等詞。明修《元史》,倉促成書,對於這種材料往往直接入文,不加修改。所以這些名詞便同時出現於一本書上。試看《元史》中的幾件詔諭,多並言回回與畏兀兒,而不見回紇、回鶻等字眼,可以參透此中消息。如:

“至元五年,罷諸路女直、契丹、漢人為達魯花赤者。

回回、畏兀、乃蠻唐兀人仍舊”(卷七《走[世]祖紀)。

“至元二十一年定擬軍官格例,以河西、回回、畏吾兒

等依各官品充萬戶府達魯花赤”(卷十三《世祖本紀》)。同時回紇、回鶻則出現於列傳上,如:

“撒吉思,回鶻人……”(卷一百三十四)。

“阿合馬,回鶻人也……”(卷二百五)。其實,前者是畏兀兒人,後者是回回人。

不過有些地方,史臣們也曾改訂過。如《賽典赤傳》不從王惲說,而言彼為回回人。《耶律楚村傳》說“回回國主當地於野”,而不從宋子貞的說法。但這些地方都是極易辨別的,而且並不太多。《元史》中仍保存著大部的回鶻、回紇等名詞,使我們讀起來不免生迷們之感。這個是明初史臣的疏忽處,但元代文人的愛古雅喜保守,實在更負大部的責任。(文章原刊《中國回教救國協會會刊》第2卷第4期,後收入氏著《元代回族史稿》)

【轉自微信公眾號“回回原來”】

1條評論