奉普慈的特慈的真主的尊名

一

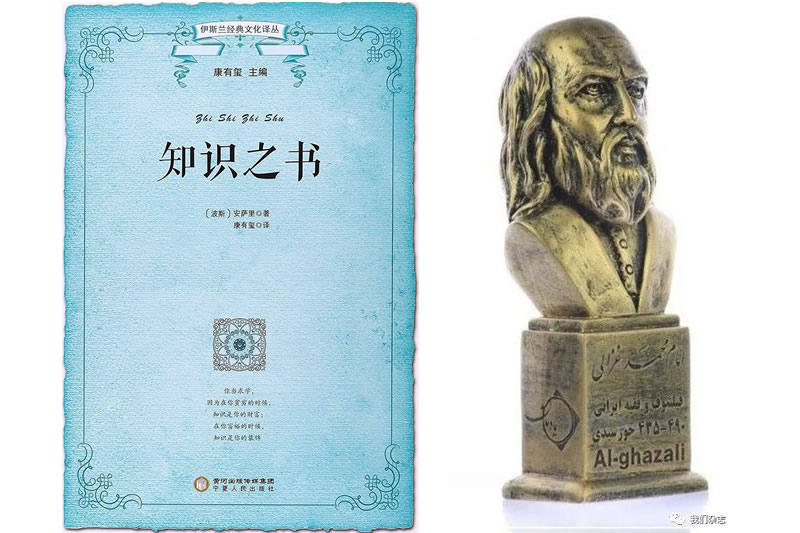

這幾天在閱讀康有璽老師翻譯的《知識之書》,它是伊瑪目安薩里的名著《聖學復蘇》中的開篇內容——“知識篇”,分量極重,幾乎奠定了伊瑪目後面論述問題的基本和基調。

也許,讀者好奇,一部蜚聲世界的巨著為何不以《聖學復蘇》之名出版呢?這樣豈不影響更大,傳播更廣?這是在玩“文創”還是另有隱情?其實,關於伊斯蘭文化作品的翻譯與出版,在中國有說不完的故事,特別是民間譯作,更要在“故事”的背後塗上一層“辛酸”的色調才算飽滿。《知識之書》的出版就是極好的說明。

《知識之書》在數年前就已經翻譯完畢。原計劃康有璽老師(熟悉的人都親切地叫他“老康”)和其他人一起完成這個浩繁的文化工程,但最後只有老康完成了任務,究其原因很多,決心和意志當然重要,但餓著肚子等不到下鍋的米或只有少得可憐的米時可能更要命。這的確不能怪開小差的人,做民間事業最後留給人的就是民間印象與模樣。不過重要的是,我們收穫了閃現在老康身上的那種朴質的文化精神,也許那才算是真正的文化精神吧。孔子的“禮失而求諸野”,在這裡有了另一種味道。

老康的翻譯讓我想起了埃及的艾哈邁德·艾敏寫作的《阿拉伯-伊斯蘭文化史》。當時,艾哈邁德·艾敏和塔哈·侯賽因、阿巴迪三人都是享譽伊斯蘭世界的著名學者,他們在各自的文化領域可謂翹楚。三人原計劃一起分別完成伊斯蘭的《文化史》《文學史》和《政治史》,但最後只有艾哈邁德·艾敏一人完成了八卷本的《文化史》。不過這種事情,在老康身上已不是第一次發生。由於其他人沒有完成任務,老康只好將自己翻譯的這本書,包括他所翻譯的另外篇章,諸如《愛之書》《托靠之書》等交給出版社。若要以《聖學復蘇》之名出版,僅此幾部,豈不虎頭蛇尾。所以這部巨著就先以《知識之書》之名打頭出版,然而最後也只有《知識之書》出來了。還好,它趕在了狂潮逆轉的前面而沒有被斃掉,其他的幾本則胎死腹中,難見天日。

我敬佩老康。我敬佩他的努力和勤奮。老康早年漢語功底不大好(大家何嘗不是一樣的),但卻異常努力,最後成為國內翻譯伊斯蘭經典的著名譯者。能翻譯之後,又異常的勤奮。多年來,大家獨不見其招搖過市,卻總見其譯作問世。這麼多年,我倒有幾次與老康見過面,但看到的總是他為出版經費而四處奔波的身影。一次,他曾自嘲道,自己在一個最自由的國度卻變成了一個足不出戶的全職“奶爸”,由於妻子教學工作太過繁重,只能由他每天負責三個孩子的生活與學習,但是,即便如此,每天三五頁的翻譯工作在老康那裡卻雷打不動,經年不輟。今天,形容老康譯作等身應該不為過吧!而這能有幾人做的到呢?

二

關於伊瑪目安薩里有關知識的論述文字,早已不是第一次接觸了,但這次拿起《知識之書》,仍被深深地觸動和驚到了。在伊瑪目的文字面前,信仰與知識的偽裝者總被打回原形,心靈赤裸而尷尬地面對著它的真實,無言以對,無處可逃。

真主造化,很多人仿佛都會天生擁有隔天隔地、隔世隔代的精神知己,這種現象並非個案,文化史上有這種感受的人比比皆是。其實,它有著更為根本的來自精神世界的奧秘。曾經,歐麥爾(願主喜悅之)詢問阿裡(願主喜悅之):“一個人喜歡另一個人,而看不到他有什麼好:一個人怒惱另一個人,也不認為他是壞人。這是怎麼回事?”阿裡說:“我知道這麼一段聖訓,安拉的使者說:“靈魂界也是分群的,有合得來的,有合不來的。”(《泰布拉尼聖訓輯錄》,轉引自《索哈伯的生活》,第832頁)

在伊斯蘭的學者中,不知為什麼,我總被伊瑪目安薩里的文字打動與折服,而且年歲越長越發深刻,這是在讀其他學者的作品時所沒有的感受——他是伊斯蘭學者中具有最中正思想與深邃頭腦的人。你可以以某一種特定的知識身份來形容某一位伊斯蘭的學者,但卻很難去這樣評定伊瑪目安薩里。他是一名偉大的蘇菲,但卻不同于其他蘇菲;他是一位偉大的教義學家,但卻不同於其他教義學家;他是一位偉大的法學家,但卻不同於其他法學家;他是一位偉大的哲學家,但卻不同于其他哲學家。當你想用蘇菲的精神去擁抱他時,他卻早已用法學家的準繩在等著衡量你;當你想以教義學家的眼光仰望他時,他卻毅然地行進在蘇菲的行列中了;他沒有法學家的頑固與刻板,更無哲學家的放縱與傲慢。與其說他是一位百科全書式的伊斯蘭學者,不如說他是一位百科全書的熔煉者。你在他的身上很難看到專業學者們的那種學究氣,但他對伊斯蘭的解釋卻總是閃爍著百科全書式的光芒,他是那種只擁有一種知識的學者,這種知識就叫伊斯蘭。

讀伊瑪目安薩里的書,總能沉浸其中而忘記時間的流逝,這可能是由於他談論的總是關涉永恆的話題的緣故吧。一日午後,我讀《知識之書》的篇幅很長,整整三章:“被稱頌的知識和被貶斥的知識”“可嘉的和應受譴責的學科”“熱衷於分歧學的原因,詳述辯論、爭論的弊端和允許的條件”。這些內容,針對當今的伊斯蘭與穆斯林,尤其是芸芸學者們,再應時應急不過,抑或,它們永不過時。

經常有見面的朋友哀歎,如今的教門難辨真假,難探究裡。許多人明爭暗鬥、你攻我伐,於是一個原本清清的教門,弄得烏煙瘴氣,難見真實。更糟糕的是,每個人都高舉經訓的旗幟!孰是孰非,霧裡看花!

其實,即使你拿現成的《古蘭經》和《聖訓》,但仍無法認清真理。這就是目前國內伊斯蘭知識界的現狀。當然,這倒不是說經訓不是辨別真偽的準繩,而是很多人的辨識度和辨別力早已失去。就像憲法一樣,一個沒有學過法律的人如何能通過憲法解決他所面臨的具體法律問題呢?其實,他應該去諮詢一個老辣且能與之交心的律師,也許經他直接點撥,問題就會迎刃而解。或許,律師無須給你引證什麼憲法幹條,更不用給你講解所謂的法律知識,但是卻能夠讓你明白無誤地解決問題。

伊瑪目安薩里的作品就是如此。竊以為,如果你想要真正搞懂和認清當前國內伊斯蘭的各種派別、思潮、觀點之真偽正邪,《知識之書》就是你一生必備的枕邊書。這本書足能解決你的困惑。

下面我們簡略引述《知識之書》中的一些相關論述,擷取其中某些片段,以此來稍作分析。

首先,我們看一下信仰學領域。這在中國尤其熱鬧,大家不是經常看到有人引證教義學的經典來妄斷他人的信仰嗎?這些人言之鑿鑿的宣稱,他們掌握著評判別人信仰的知識利器——教義學(凱拉姆學),也就是我們今天一般所稱的信仰學。也許表面上的確如此,因為,在一般人看來,信仰學不就是一門論述信仰問題的學問嗎?那些手握這把利刃的人,也當然認為它能真正評判他人信仰的是非對錯了。但是,讓我們看一下伊瑪目安薩里,一個偉大的教義學家,是怎樣談論教義學和那些教義學家的吧!

伊瑪目指出,先賢時期沒有教義學,也不需要教義學。教義學的出現只是用來維護先賢信仰(這也不是“賽萊菲耶”意義上的那種先賢信仰)的純正的護教工具,“思辨教義學家知道他自己在宗教裡的界限。他在宗教裡的角色就像朝覲沿途中一個衛兵的角色一樣。衛兵僅僅為了護衛,他並不是朝覲者。同樣,思辦教義學家他的身份僅僅是為了辯護和護教。他未曾行走在後世之路上,他未曾從事照料和調養心靈的工作。從根本上說,他也不完全屬於宗教學者。……至於認知真主、他的諸屬性大德和他的各種作為等,正如我們前面已經指出的是屬於揭示的學科。這些不僅無法從思辨教義學中獲得,而且思辨教義學反而是獲得這些的帷幔和障礙。”(《知識之書》,第50頁)

僅此寥寥幾行文字足矣。即使我們不懂教義學,但通過伊瑪目的論述也已清楚,教義學和學習教義學的人與真正的信仰沒有本質的關係;一個人若要成就堅定而真實的信仰,就要走內在的實踐道路。他擁有的信仰學知識與他信仰的虔誠程度並無直接關係。至於斷人不信的爭論,更是另外一件遙遠的事情。若非如此,即使是教義學家(何況是一般的阿訇與教民呢),也得先審視一下自己的信仰是否真正與真實。還沒有行走在真正信仰之路上的人,他應該最先關注的是自己的拯救問題,而不是動輒就去評斷他人的信仰,以為自己不但具備了真正的信仰,而且還有資格去論斷別人。

國內教界的現狀是怎樣的呢?那些妄斷別人信仰的人是在幹真正的教門嗎?

第二,讓我們看一下法學和那些法學家吧。

“在伊斯蘭早期,法學這個名稱是被通用於有關後世的道路的科學,認知心靈的一些微妙的缺點及其使得功修變得腐壞的各種有誤導因素,洞悉今世生活的低劣性和對於後世幸福的急切盼望,以及對於淩駕于心靈之上的敬畏的主導力量。……法學是一種可以帶來警告和敬畏的學問,而不是有關離婚、釋奴、發詛咒誓、轉帳和雇傭等細節。這些細節不會產生任何警告和敬畏。相反,如果一個人完全地致力於這些事情,那麼他的心會變硬,他心裡面的敬畏就會被去除。這就是我們今天所見到的。”(同上,第76頁)

前輩的法學家,也就是四大法學伊瑪目們等就是走後世道路的表率,但是,後面那些陷入爭論、門戶之見的學派追隨者們“實際上虧待了那些法學家。他們在複生日是法學家們最大的仇敵”。( 同上,第53頁)早期的那些伊瑪目級別的法學家,他們遠避功名利祿的誘惑,與君王大臣們保持一定的距離,於是這些人會自動來到他們身邊,向他們請教一些問題,但是,後面的許多人卻將自己推薦給當政者,以獲得現世的浮華,他們“尋求賞識而低三下四,毫無尊嚴。於是,教法學家們由原來的被求者搖身一變成為乞求者,由原來的不懼權貴變為現在低三下四地去迎合權貴。”(同上,第103頁)

令人唏噓的是,今天的有些所謂學者,甚至連墮落的品味都沒有了。過去的一些學者趨附逢迎的是君王與大臣,而我們今天卻只能跟在鄉紳和商賈的後面染一身瑣氣相與銅臭氣了。

最後,伊瑪目對這兩門知識及其學者進行了如下的總結:

“至於你說那些眾所周知的學者們都是法學家和思辨教義學家的問題,你應該知道在真主那裡獲得的高貴是一回事情,在人們那裡獲得的名望是另外一回事情。”表面上看,法學家和思辨教義學家是一個教門的身份,他們與世俗的那些蘇丹、法官與醫生的身份可能不同。一般人以為前者是教門,後者是世俗,其實,本質上,他們的工作性質沒有什麼不同,關鍵取決於其舉意與內心,如果舉意和內心是世俗的,即使身居教門要職,但其工作仍然是世俗的。反之亦然。如果那些法學家和教義學家們想要獲得真主的喜悅,他們要清楚,“他之所以獲得真主的喜悅和賞賜並不是因為他肩負著宗教的知識,而是因為他以自己的知識擔負著一項旨在近主的工作。”(同上,第52-53頁)

多麼精闢、一針見血的文字啊!

通過伊瑪目這些簡短論述,你還認不清法學和法學家的作用與目標嗎?願真主憐憫我們!

經常閱讀伊瑪目作品的人都知道,伊瑪目的文字只涉及兩個核心問題:心靈與後世。至於其他問題,都不是最重要的。上述文字,可見一斑。

喜歡塵世、追捧時代的人可能不會喜歡這位元伊瑪目的。

三

讀伊瑪目的文字,你會發現它們是一張縝密的網。一個問題,在他那裡總會被條分縷析、面面俱到地全盤托出。其邏輯之縝密,考量之全面,讓你無懈可擊。對某個問題,你看不到他會粗暴地妄下斷言與結論。即使同樣的一個問題,在伊瑪目安薩里那裡,也會因其產生原因與性質的不同、發生在不同的人或背景下,會被給予不同的具體的解釋與答覆。的確,伊瑪目安薩里的作品讓你深刻認識到,真正的有知識是你能夠按照事物本身的性質與理路做具體的對待與處理。一刀切做法的人只能被稱為知識的屠夫。那些直接引證經訓就解決問題的人就是在革伊斯蘭的命。

伊瑪目的文字是一汪清水。當你心煩意亂、滿是污垢地去閱讀它們時,你會發現,這汪清水在逐漸洗滌你的心,它們總會或多或少地洗掉你心靈中的灰塵和污漬。慢慢地,你收斂了對塵世的貪戀,減弱了膨脹的私欲。再慢慢地,你的心開始安靜下來,它開始朝向了真主,記起了他的偉大與恩典,看見了自己的卑微與罪惡。你的靈魂開始變得澄明與透亮起來。

伊瑪目的文字是一塊透鏡。它直射你的內心,透視你的靈魂,掃清你的狐疑,揭示你的虛偽,指出你的毛病。讀著讀著,你會不自覺地感覺它將你的全身照得通透,這時,你自然知道自己的問題出在哪裡;你在哪裡跌的跤,失的足,你應該在哪裡去多加留意,從哪裡開始做起。經此一照,你對自己一覽無餘。

伊瑪目的文字是一把利刃。伊瑪目安薩里總是拿著一把利刃專注地站在你旁邊,他會告訴你教門和穆斯林出現的問題的癥結在哪裡。為了避免你的疏忽與遺忘,他會不失時機地在你身上小試牛刀。於是,刀鋒過處,骨肉分離,不連帶一絲筋皮。他讓你看到,再青春美麗的外表,裡面包裹的終不過是一副難看的骷髏骨架。

總之,他像一個親自經歷過後世審判,觀看過天園樂土與驚恐地獄的過來人。老康就曾經以“兩重世界的擺渡者”來稱呼伊瑪目安薩里,可謂形容貼切。是啊!從彼岸返回的人當然清楚應該怎樣做才能成功到達彼岸。所以,在你昏聵的時候,伊瑪目會喚醒你;在你疏忽的時候,伊瑪目會將火獄呈現在你面前;在你懈怠的時候,他又會指著前方的樂園,激勵你繼續趕路,並告誡你莫要貪戀身邊虛幻的美景。

現今距離伊朗詩人哈基姆•菲爾多西的陵墓約600米的哈魯尼耶道堂。大約建于伊曆720年,長期以來一直被外界認為是伊瑪目安薩里的陵墓與道堂。

由於他的世界太過清醒與真實,所以,他的文字甚至絕情,可謂太上忘情,讓你對這個塵世沒有一絲絲留戀。

這是我在閱讀下面的文字時所深深感受到的,那是一段有關末世時代人們對待真理態度的文字論述,我在那裡被迫停了下來——我被深深地驚到了:“先賢的知識已經被抹去了,現在人們所埋頭鑽研的大多是新生異端,主的使者的話真得應驗了:‘伊斯蘭陌生而始,它將陌生而歸。陌生者真好! ’有人問:‘何謂陌生者?’先知說:‘人們破壞我的聖行,他們卻建設之;人們消滅我的聖行,他們卻復活之。’在另外一段‘聖訓’中則是:‘陌生者就是那些今天所持守的信仰的人。’此外,還有一段聖訓:‘陌生者就是那些大眾中很少的正義之士,人們恨他們多於愛他們。’的確,這些知識都變成陌生的了,因為凡提到這些知識者都遭到了痛恨。正是基於這個原因,掃裡說:‘如果你看到一位學者有很多朋友,那麼,你就知道他是騙子,因為他若說出真理,人們定會恨他! ’”(同上,第93頁)

在閱讀完“說出真理的人遭人恨”的那段話之後,我不由地掩卷停住——它們電一般地擊中了我。此刻,不需要多餘的思考,因為它是一種現實的徹骨感受。難道這不就是我們當前的處境嗎?不是我們信仰生活的色調嗎?與你,與我,與穆斯林,與伊斯蘭,與世界上真正維護真理與正義的人。

顯然,這句話,全然沒有它表面所說的那麼簡單與特定,它不得不令你停下。我清楚地記得那個下午停留在這裡的那種感受,否則,就沒有了這篇文章。

說出真理的那些人是誰呢?恨他們的人們又是誰呢?他們為什麼要恨呢?顯然,他們恨的並不是說真理的人,因為如果他們趨附逢迎,歪嘴說話,人們幹嘛要恨他們呢?不,他們恨的是他們說出的真理,也恨他們說出了真理。

人們為什麼要恨真理呢?我們不是經常說,大家都熱愛真理嗎?看來這裡的“人們”並不僅僅指的是一個靜態而孤立的人群。所謂的人們,從根本上講,也只不過是由一系列人性與社會構成的一個綜合生命體。而這裡的真理也僅僅是那些勸告或批評嗎?肯定也並非如此,它們也蘊藏著太過豐富與本質的東西了。

如此一來,“說出真理的人遭人恨”這句話到底意味著什麼呢?它是意義的無邊無際的大海。

“說出真理的人遭人恨”,它是私欲對真理的反感,是無知對真知的拒絕,是悖逆者對真主的對抗,是惡魔對阿丹的嫉妒與怨恨,是不義對正義的不滿,是邪惡對善良的絞殺,是強權對無辜的蹂躪,是助紂為虐者對孤獨的勇士的嘲笑,是罪惡對忠貞的席捲,是墮落的狂潮對高貴的吞沒……

甚至那些攜帶與潛含真理的色彩與標識,建築與裝飾,語言與文字,言行與舉止也無一倖免,它們通通成為眼中的障礙與仇恨的目標。

四

伊瑪目這樣說也是這樣做的。在他臨歸主的前一年,也就是西元1110年,當時塞爾柱王朝的維齊爾(宰相)穆罕默德·本·尼紮姆曾致信遠在圖斯的伊瑪目安薩里,希望他再次擔任尼紮姆學院院長一職。但是,這位宰相並沒有收到一份令他滿意的答覆,他收到的只是一份言辭真實的忠告——儘管它遠非遭人恨的那類事兒。這也是伊瑪目安薩里生前寫的最後一封信。

在寫給宰相的這封信中,伊瑪目安薩里沒有過多的溢美之詞,相反,他在信的開頭,首先談及三類人,以為勸告宰相做鋪墊:第一類為易疏忽的“普通人”;第二類為擁有智力與洞見的“特殊者”;第三類為具有真知灼見的“特殊的特殊者”。之後他說:“當尊貴的維齊爾(願主升高他的品級)將我從較低的職位喚向較高職位時,我也將其從‘低中至低’的品級喚向‘高中至高’的品級。最低品級的人是第一類人,最高品級的人是第三類人。使者說:‘善待你的人,你亦當善待之。’然而,我發現自己沒有能力這樣做,也沒有辦法以某種更好的方式予以回報。維齊爾應當做好準備,盡全力擺脫普通人的淺壑,奔向特殊的特殊者的高峰。”然後,伊瑪目安薩里直言不諱地指出,在他看來,去巴格達上任並不比他在自己的家鄉圖斯好到哪裡:“從圖西與巴格達或者其他任何地方通往真主之真理的道路是一樣的,沒有哪一條路比另一條更短或更長。維齊爾邀我擔任的這一職位也不比其他更好。”繼而,他對宰相勸誡道:“的確,他應當知道:如果他疏忽了一項宗教主命,或錯犯了任何神聖沙裡亞法所禁止的大罪,或自己享受了一個安寧的夜晚,而期間他的國家內有人遭受了不公時,儘管他可能會提供各種說辭為自己開脫,但他的品級即是最低的,應將其歸為易疏忽的(第一類人)。‘毫無疑問,那些人在後世是最虧折的。’”(11:22)(《安薩里的最後一封信:致宰相》,轉引自《安薩里最後的時光及蘇菲世界的三類人》,子鑒譯,經學堂,2017-06-22)

無須繼續引證伊瑪目後面更多的勸誡了,僅此就足以說明問題。能以這種方式向權傾朝野的一國宰相這樣說話的人,在今天看來顯然令人可恨了!按照我們今天的說法,這些人不但不領情,而且還不會做人。

伊瑪目安薩里生活在一個異端蜂起、思想混亂、危機四伏的時代。但是,面對當時危害穆斯林世界的異端思想,他毅然進行了有力地批判與回擊,一如他往日的作風。其中就包括對什葉派的極端思想——巴頹尼耶(內學派)學說的無情批判。當時什葉派中的極端派諸如阿薩辛派異常猖獗,這群人是搞暗殺的鼻祖之一。伊斯蘭歷史上著名的塞爾柱宰相尼紮姆·穆裡克於1092年就被阿薩辛派所暗殺。伊瑪目安薩里對自己言辭的後果並非不知。他知道說出真理的人是要遭人怨恨的,但是,除了真主,他的心還能存留什麼呢?

五

前年夏天,我與同仁們一起去了趟伊朗,大家實現了一次盼望已久的文化之旅。什葉派伊瑪目的聖陵固然富麗堂皇、神聖高貴與令人難忘——身為聖裔的這些伊瑪目們理應受到世界穆斯林的尊重;什葉派的那些大學者們也沒有我們想像的那樣極端與邪惡。正如伊瑪目安薩里所說:“人們總是對未知的事物心生敵意。”(《知識之書》,第126頁)然而,至今伊朗留給我最難忘的仍是伊瑪目安薩里的墳墓及拜訪它時的那一幕。絕不撒謊!它已經深深地刻印在我的腦海與心靈中。

其實,伊瑪目的墳墓及其發現本身就是一個頗耐人尋味的故事。

一個世紀前的哈魯尼亞道堂。這是哈基姆·菲爾多西陵墓修復前,伊瑪目安薩里陵墓的舊照。

伊瑪目歸主之後,他的家鄉圖斯先後遭到了突厥人和蒙古人的摧殘。作為一個繁榮的政治、文化中心,圖斯已大不如往昔。西元1386年5月18日,帖木兒的兒子米蘭·沙血洗了圖斯,百姓被大量殺戮,圖斯被毀終為廢墟,自此往昔繁榮難在,連同伊瑪目的墳墓一起被湮沒在歷史之中。期間,大約在伊曆720年,也就是大約西元1326年,後人為伊瑪目安薩里修建了一座陵墓——魯哈尼耶道堂。當然,這座道堂在之後的血洗中也未倖免於難,它也遭到了大部分的毀壞。不管怎樣,在以後的六七百年中,外界一直將其當做伊瑪目的埋葬之地。雖然,歷史上有些學者或蘇菲謝赫認為魯哈尼耶道堂並非伊瑪目的真正墓地。甚至直到近些年來,這座道堂仍被伊朗官方列為國家級保護文物,將它作為伊瑪目安薩里的陵墓編號登記。但是,在上一世末,確切地說是西元1994年,在對塞法爾幹公墓遺址進行考古發掘時,專家們才發現伊瑪目安薩里的真墓,它就坐落在他的出生地——安薩里村。

當我們旅行到馬什哈德時,就開始多方打聽伊瑪目的墓地。參觀完伊朗著名詩人哈基姆•菲爾多西的陵園後,我們就迫不及待地催促嚮導上路。嚮導對我們的詢問和要求總是欲言又止,躲躲閃閃,直到我們再三的強求下,他們才不情願地開動了汽車。由於時間的耽擱,這次計畫緊湊的旅行讓我們錯過了另一個時機——拜訪《穆斯林聖訓實錄》的輯錄者伊瑪目穆斯林的墳墓。至今大家想起仍遺憾萬分且耿耿於懷。

直到走近伊瑪目的墳地時,我們才恍然理解了嚮導的的顧慮與擔憂,這座墳墓之簡陋與破舊,和人們對它的想像遙如天地!以至於連伊朗的嚮導們也覺得,以這種形式來迎接遠道而來的中國穆斯林,實在是一種嚴重的失禮行為。在國外穆斯林客人跟前,伊瑪目安薩里的墳墓的確讓他們感到了羞愧。若從他們崇敬聖陵的角度看,這簡直是在丟他們的臉。

事後,大家才領悟到,這才是真主給伊瑪目的墳墓所安排的最好模樣。它絕不是偶然的結果,因為,在信仰者看來,這個世界從來就沒有偶然的事情,真主是一切的真正安排者。

伊瑪目安薩里的墳墓坐落在一片空曠的野外,周圍既無高大的圍牆,也無其他建築陪襯,更無華麗的裝飾。墳墓上面只是搭建了一個簡易的涼棚,遠遠望去,宛如一座孤零零的廢棄已久的小廠房。伊瑪目的墳墓就處在涼棚下方的一塊圓形凹地中間。如果沒有人加以說明,你根本無法想像這就是伊斯蘭最偉大的學者之一——伊瑪目安薩里的墳墓。伊瑪目的墳墓周邊還埋有他的另外幾位親人,三五個墳堆不規整地錯落著,由於它們太過低矮與普通,以至於無法引起你更多的注意,甚至讓你懷疑它們的存在。

我們這些仰慕者在伊瑪目的墳墓前做了一個長長的杜阿宜,大家靜默了好久,臉色凝重,心情一樣——只是大家都沒說透。但後來的照片留下了這一令人驚訝的瞬間,沒有商量卻出人意料的保持著同樣的神情。嚮導繼續告訴我們,伊瑪目真正的墳墓其實還在地下。這時候我們才注意到所謂墳墓的下方還有一道小門,可容一人進去,由於鐵絲網攔著,我們無法近身,只能蹲在外邊靜靜地朝裡面觀望。但是,除了一個僅能容一人獨處的洞穴外,再無其他。伊瑪目安薩里晚年就在這裡修行,歸主後就埋在他修行的地方。如今再看,一切皆無……

車子離開時,天色已經黃昏,落日的餘暉在悄然地散落與隱沒。在伊朗,馬什哈德是一個氣候相較溫和的城市,但那日,我卻仿佛感覺到了一絲絲的蒼涼。車子沿著蜿蜒的小路漸行漸遠,風中的安薩里村一片蕭索與孤寂。

車上,沒有人說話,稍後守之打破了沉默:“他老人家的墓就應該是那樣的!”是啊!何嘗不是如此呢?然而只有當我們看到時,我們才會這樣說。就像他的作品,墳墓再一次揭穿了我們虛假的塵世想像:我們不是一路在想像著一個頗似聖裔般的華麗陵園嗎?在它跟前,來自世界各地的瞻仰者人流如織,香火不斷!然而當你到那裡時,什麼都沒有,一切皆無,甚至沒有我們一般所認為的那種墳墓景象。

是啊!就應該是那樣!是哪樣呢?他要讓世人對他毫無塵世念想,甚至最好忘掉他那樣地去見他的養主嗎?難道他只要他的主而不再理會他身後的仰慕者嗎?如若不是,為何他的處所竟然像被摧毀的圖斯城那樣,隨歷史而隱沒,而這一隱沒竟長達六七百年?即便是那些迫不及待一睹其尊顏的人們,他也只是給他們留下一個虛假的鏡像——那個紀念他的魯哈尼耶道堂!難道這就是他去見他的主也是對待我們的方式嗎?多麼決絕!多麼乾脆!多麼無掛無礙!他知道說真理的他會遭人恨嗎?不,我們熱愛他,更仰慕他!我們多想融進他偉大的精神中,成為其中的一部分。然而,太遙遠了!

這座孤墳既沒有聖陵的華麗,也沒有拱北的熱鬧,一如他的文字,只會讓你徹底地想起真理,那一來自造物主的所有真實而絕不沾染塵世的浮華與虛偽。伊瑪目安薩里是另外一種偉大,它獨屬於他,只與他的精神相匹配。

他就是安薩里!安薩里的墳墓就是安薩里的墳墓!

也許,真主要讓世人徹底忘記他塵世的一切,但卻讓他們時時記起他對“聖學的復蘇”。僅此一點足矣!真主希望他的這位尊貴的僕人更加純潔地留在他身邊,他以他獨有的愛的方式塑造了我們的伊瑪目!

伊瑪目安薩里的作品連同他的墳墓罕有地成為他對穆斯林學者乃至這個塵世的清潔見證!

當代美國思想批評家家賽義德·愛德華曾經談到:無論如何,知識份子都要站在權勢的對立面說出真話。然而,在現代語境與精神中的“說出真話”要比“說出真理” 薄弱了太多。但即便如此,孱弱的我們,也只有仰望他們背影的份了。

今天,說出真理的人不但會遭人恨,更會遭人迫害!

【轉自微信公眾號“我們雜誌”,版權歸原作者所有,如有侵權,請聯繫刪除。】

1條評論