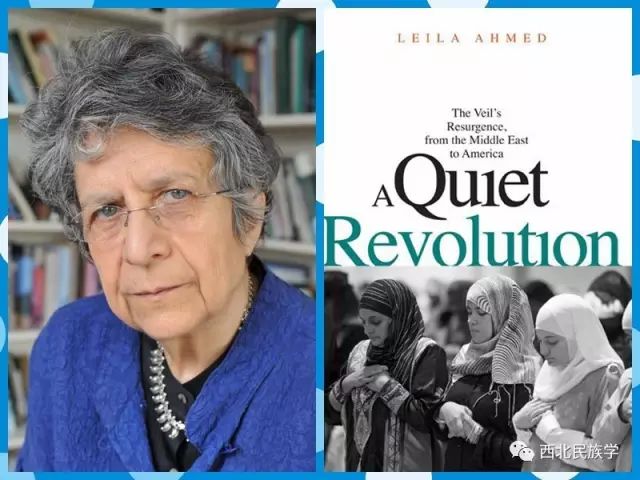

蕾拉·艾哈邁德教授和她的《無聲的革命》

【摘要】《無聲的革命》(耶魯大學出版社,2011)是哈佛神學院教授、穆斯林女學者蕾拉·艾哈邁德關於穆斯林婦女面紗研究的一部新作。該書深刻剖析了伊斯蘭與婦女、伊斯蘭與西方、伊斯蘭與西方文明衝突下的穆斯林婦女,以及面紗作為一種象徵符號而在時空變遷中所承載的種種蘊意,認為當代的面紗已具有了新的內涵,面紗在不同的人那裡,可能表達著對身份與社會的認可、對文化傳統的自豪,或者是對主流社會的拒絕、抵制甚至反抗。

【作者簡介】胡美娟,蘭州大學西北少數民族研究中心博士畢業生;周傳斌,蘭州大學西北少數民族研究中心教授。

最近,一部研究穆斯林女性與面紗問題的著作《無聲的革命》(A Quiet Revolution:The Veil’s Resurgence, from the Middle East to America)獲得了美國路易斯維爾大學2013年度格威文美爾獎。該書的作者蕾拉·艾哈邁德教授出生于埃及、求學于英倫、任教于哈佛,穆斯林價值觀與西方視野的糅合這一獨特的人生經歷使這部書擁有了不可替代的價值。

一、蕾拉·艾哈邁德其人及本書梗概

蕾拉·艾哈邁德(Leila Ahmed,1940—)出生于開羅,於20世紀60年代末外出求學,在英國劍橋大學獲得了從本科到博士的所有學位。1981年任美國麻塞諸塞安姆赫斯特分校(University of Massachusetts Amherst)教授;1999年任哈佛大學神學院宗教與婦女研究教授,是該院第一任女性學研究教授;2003年至今任哈佛神學院的維克多·S·湯瑪斯神學教授職位(Victor S. Thomas Professor of Divinity)。

蕾拉教授在歐美的求學經歷與學術任職,使她的思想底色也呈現出西方的文化價值觀。她早期對穆斯林婦女問題,尤其是對面紗問題的認知,具有明顯的西方視角與認同。但在深刻的自我意識革新過程中,蕾拉教授的智識軌跡發生了重大改變,也因此為伊斯蘭與婦女研究領域創造出了卓越的學術價值。

《無聲的革命:面紗的回歸,從中東到美國》一書為蕾拉·艾哈邁德教授的新作,2011年由耶魯大學出版社出版發行,並獲得2013年路易斯維爾大學的格威文美爾獎(宗教領域)(Grawemeyer Award in Religion)。 《無聲的革命》一書就穆斯林婦女及其歷史、社會地位的開創性研究,引起了東西方穆斯林婦女研究者的關注。

《無聲的革命》一書包括謝辭、導言、正文、注釋和索引,其中正文部分達306頁,分為上下兩編。上編題為“伊斯蘭復興與面紗:從興起到移民”,分為八章,回顧了從20世紀50年代到90年代面紗如何從消失到復興並進而通過移民而波及美國的歷史過程。納賽爾時代的埃及追求西化,摘除面紗、裸露頭髮成為整個社會的價值規範。20世紀70年代,伊斯蘭主義者(Islamist)與面紗首次強勢回歸。作者通過調查資料分析了婦女重戴面紗的原因,探討了伊斯蘭復興與面紗回歸的內在關聯。到90年代末,戴面紗的婦女已成為埃及壓倒性的多數。除中東以外,伊斯蘭主義在這一時期也已經輸入歐美,並具有很大的影響力。但“9·11”事件之後,穆斯林在美國的生活環境發生了重大改變。

下編題為“‘9·11’事件之後:美國的新動向”,分為三章,重點討論“9·11”事件引發的關鍵轉折,以及美國穆斯林婦女對面紗這一符號的創新運用。作者指出,“9·11”之後,針對伊斯蘭教的汙名化、妖魔化宣傳與污蔑,致使穆斯林在美國遭受種種不公,甚至受到人身攻擊,尤其是戴面紗的穆斯林婦女。而此時穆斯林婦女對面紗卻有了自己的新解釋,面紗成為表達認同、追求平等與自由的符號。

二、詞與物:無聲革命的歷史過程

蕾拉教授對伊斯蘭教與婦女的研究始於20世紀70年代,但她從童年時代就開始親歷面紗曲折的歷史。蕾拉教授對面紗研究的突破,在於最終打破了文明與愚昧、現代與傳統、西方與東方、壓迫與被壓迫、男人與女人等二元對立思維,揭示了女人戴面紗有多種原因,不戴面紗也有多種原因。

天主教聖母像

1. 面紗的起源:聖潔的象徵

據研究,中東地區早在伊斯蘭教傳播之前就有戴面紗和遮蔽身體的習俗。蕾拉教授指出,《古蘭經》中的“黑加布”一詞只用于先知的妻子們,沒有用於其他婦女。[1]66 穆斯林婦女戴面紗的初衷可能只是為了仿效被譽為“信士之母”的聖妻們。“黑加布”(جحب,hijab)制度最終適用所有的穆斯林婦女,乃是後來伊斯蘭經注學家和教法學家的闡發。 9—14世紀是伊斯蘭文明最燦爛的時期,但婦女卻逐漸在知識領域中隱退。隨著婦女蒙上面紗,早期穆斯林婦女所享受的自由和公共生活消失了,延續數世紀的性別隔離制度在一定程度上阻礙了穆斯林婦女的信仰實踐。

2. 面紗的消失:當伊斯蘭文明遭遇西方文明

19世紀以後,隨著殖民主義的全球擴張,面紗逐漸被西方作為伊斯蘭教低俗的明證。蕾拉教授認為,殖民主義者利用西方女性主義話語,用殖民主義綁架女性主義,亦即:白人男性賦予自己一種使命,將有色女人從有色男人的手中解放出來。1956年,牛津歷史學家亞伯特·豪拉尼(Albert Hourani)指出,埃及面紗的消失始于20世紀初,其動因是埃及學者凱西姆·艾敏(Qasim Amin)於1899年發表的《女性解放》一書。[2]19 艾敏譴責當時社會的多妻制、面紗與隔離制度,認為這是穆斯林社會落後于西方社會的原因。他認為婦女應該拋棄面紗,而這並不違背伊斯蘭精神。此時的埃及、敘利亞、伊拉克和約旦等不少阿拉伯國家,面紗迅速消失,摘面紗被視為穆斯林實現現代化的必由之路。最初,作為伊斯蘭女性主義者的蕾拉教授也贊同這一說法。[3] 但經過深入的研究,蕾拉教授認為,摘面紗既是現代性的訴求,也被當作了20世紀初婦女解放的象徵;而這些對面紗的東方主義式的解讀,其實顛覆了面紗基於穆斯林世界的本土意義。

現代土耳其國父凱末爾和他戴頭巾的妻子

3. 面紗的回歸:伊斯蘭復興

20世紀末至今,歐美社會一直認為穆斯林婦女戴面紗即代表著宗教虔誠。而蕾拉教授認為面紗是政治化的伊斯蘭主義的象徵。蕾拉教授的文獻分析與調研也證實了她的這一假設。她指出,伊斯蘭復興的社會背景是穆斯林民眾對世俗化代價的反思,而埃及穆斯林兄弟會是其中的主要推動力量。穆兄會成立初期即要求婦女帶面紗,他們認為婦女戴面紗是伊斯蘭教的基本要求,同時反對中上階層生活方式的西化。[2]52 在埃及的無面紗時代,穆兄會婦女繼續戴面紗,堅守在社會的邊緣。面紗作為一個符號,象徵著穆兄會對主流社會的抗拒。20世紀70年代,隨著納賽爾時代的結束,長期受壓制的伊斯蘭主義者在埃及重新活躍,面紗也迅速復興。

20世紀70至80年代,美國學術界興起女性主義研究,她們的興趣與田野點之一是埃及婦女的面紗回歸。70年代末,愛麗·古迪(El Guindi)在其代表作《面紗:謙遜、隱私與抗拒》中指出面紗的出現與伊斯蘭宗教虔誠運動有關,穿著黑加布的女性意味著拋棄西方主流的時尚、消除穿著者之間的社會與經濟差異,很好地體現了伊斯蘭運動重視性別隔離與平等主義的理念。[2]79 當時這種服飾僅限於校園,數量很少,且受到學校、社會甚至父母的反對。約翰·愛爾登·威廉姆斯(John Alden Williams)的研究則發現:婦女穿黑加布,或者是因為穆兄會或沙特機構給她們付費,或者因為穆兄會的丈夫威脅要離婚;而更多地是她們自己的內在需求,表達宗教虔誠、解決認同危機,甚至是為了避免公共場所的騷擾。[2]85

20世紀80年代,阿蓮娜·艾羅薇·瑪格麗德(Arlene Elowe Macleod)在埃及進行了五年的跟蹤調查,她總結認為,黑加布潮流最初是由婦女發起、控制,並受婦女自己的需求、選擇和意志驅動的,但到了80年代末,則越來越表現出由男女共同選擇的趨勢。[2]120舍麗法·祖琥爾(Sherifa Zuhur)的調研則認為,遮蔽的婦女除了解決個人困惑以外,也跟她們的自我意識與伊斯蘭主義目標的關係有關。到90年代末,伊斯蘭復興運動的影響已從中東擴展到歐美,面紗的回歸是伊斯蘭復興最明顯的成果之一。

左圖:土耳其時尚雜誌《ALA》只登戴頭巾的模特照。2011年創刊以來,每月發行量3萬冊 包括5千位海外訂戶

右圖:2013年3月19歲的突尼斯姑娘阿米娜·泰勒在網上發佈自己赤裸上身的照片,寫著“我的身體我做主”,在突尼斯引起廣泛爭議

4. 面紗的多義性:“9·11”之後的西方穆斯林婦女

“9·11”事件導致了西方國家對穆斯林、包括戴面紗婦女的新一輪的敵視與懷疑。西方媒體用大量的面紗與長袍的形象,來宣傳美國與西方拯救婦女的戰爭的“正義性”,面紗成為入侵阿富汗的“戰旗”。蕾拉教授指出,這種對伊斯蘭教的扭曲與污蔑,一方面致使穆斯林在西方遭受了諸如人身攻擊等種種不公正待遇;另一方面,也使得東方主義論調氾濫,多數人只是將婦女問題作為攻擊伊斯蘭教最簡單的途徑,並不真正關心甚至冷漠于穆斯林世界真正發生的事情——大量穆斯林婦女和兒童正在戰爭中遭受死亡與傷痛。因此,蕾拉教授引用美國穆斯林女性主義者莎芭·馬哈茂德(Saba Mahmood)的話說:“女性主義與民主話語已被帝國主義綁架,為其所用”。 [2]229

蕾拉教授的研究發現,“9·11”之後有些婦女放棄了面紗,而有些婦女卻開始戴上面紗。三藩市州立大學的一名女生在“9·11”之後決定穿上黑加布,這一方面是要表達一名穆斯林虔信者的覺醒,另一方面也是對穆斯林群體恐懼感劇增的一種回應。[2]207奧斯丁市另外一位戴面紗的婦女認為是面紗“解放”了她,幫助她建立了強烈的美國穆斯林身份認同。[2]208一位英國穆斯林在接受BBC採訪時說,正是因為“9·11”之後的社會壓力使她想成為一個“看得見”的穆斯林,想讓別人知道她作為穆斯林而對自己的宗教、遺產和文化感到自豪。穿著黑加布對她而言,“是一種團結全世界穆斯林婦女的行動”。[2]209

全美穆斯林學生協會(MSA)首位女性主席Hadia Mubarak說:

面紗給我的自由是,我有自由不讓自己的身體暴露出來成為一個性對象,或者被n個不認識的男人評價我,他們沒有權利知道我的身體或我的頭髮長什麼樣。

三、面紗意義的當代轉型:女性主義回歸

在寫作本書之前,蕾拉教授與許多人的觀點一致,認為面紗是伊斯蘭家長制、婦女受壓迫的遺物,戴面紗的人被貼上“落後”的標籤,而不戴面紗代表“進步與文明”。而在深入研究之後,蕾拉教授發現婦女決定戴面紗有多種原因,面紗現已從其歷史綁定的意義中解脫出來,轉而成為穆斯林婦女表達認同的符號,追求平等、自由的符號。她認為,除了穿黑加布的婦女提供的解釋,也還有更多途徑可以探討面紗問題,例如面紗作為時尚宣言,以及用於自我與身份認同的建構、表達等。面紗這一符號的意義,在經歷了其神聖起源、男權話語、殖民話語、後現代彰顯的歷史演變之後,其發展邏輯最終應該是回歸女性本位的立場。

蕾拉教授的研究發現,婦女穿黑加布的目的包括呼籲性別公正、呼籲對少數群體的公正、公開族群身份、讓社會意識到她們的存在等。[2]6 著名美國黑人穆斯林女學者瓦杜德則將之作為展示自己身份與尊嚴的一種方式:“我是一名皈依者,正式皈依之前我就開始遮蓋頭髮、穿長衣服。我是一名非洲女奴的後代,我一直懷有這種意識:在拍賣市場上,或在自己的生活環境裡,我們的祖先無權選擇決定自己的身體將被拍出多大的價碼。所以,我有意選擇遮蔽我的身體,這是我的方法,我用之展示我的歷史身份、個人尊嚴與性真誠。” [2]272

面紗只是一件普通的服飾,然而在不同的歷史轉型中,它卻演繹成各種意義豐富的符號化表徵。現代穆斯林女性開始通過面紗的去留,主宰自己的身體、表達內心的訴求。對穆斯林女性主義者而言,除了“我的身體屬於我”的宣言之外,可能還有“我的面紗彰顯我”的獨特表達方式。畢竟,選擇“裸露”還是選擇“遮蔽”自我的身體,應該回歸女性主義者自己的選擇。

蕾拉教授的研究還顯示,穆斯林婦女問題並等於面紗問題。因為就目前面紗所表達的豐富含義來看,已經遠遠超出了性別問題的範疇。而就目前來看,多數解決穆斯林婦女問題的努力並沒有獲得成功。適合伊斯蘭婦女問題解決的途徑到底是什麼?這仍然是世俗女性主義者、穆斯林女性主義者以及伊斯蘭主義的女性主義者們正在努力求索的問題。

互聯網上一幅有意思的圖片表明,穆斯林社會對於什麼是面紗,該如何穿戴面紗,有著完全不同的理解。

------------------------

[參考文獻]

[1] Reza Aslan. No god but God: The origins, Evolution, and Future of Islam [M]. New York: Random House, 2005.

[2] Leila Ahmed. A Quiet Revolution:The Veil’s Resurgence, from the Middle East to America [M]. New Haven and London: Yale University Press, 2011.

[3] Leila Ahmed. Reinventing the Veil [J]. Financial Time, May 2011.

------------------

【來源:《世界宗教研究》2013年第5期。版權歸作者與刊物。】

1條評論