必須承認,對歷史,我沒有洞幽悉微的判斷能力。但還是會強烈地期冀,每次的遠行都能將佳景的沐浴與歷史的窮究融於一體。

2009年的古爾邦節,朋友們要去平安縣洪水泉村做慰問活動。一聽說那裡巍矗著一座青海年代最古老、技藝最精湛的清真寺,就決定邀我一同訪古謁幽。

初一聽到消息,頗有幾分躊躇。畢竟在天寒地坼的季節出行不是件易事,尤其在青藏高原,冷,是一個極其嚴酷的事實。但我明白,要想考察中國伊斯蘭教的歷史脈絡,洪水泉清真寺是不會令我失望的。因為根據手邊的資料來看,它始建於明末清初,後經五次大規模修葺,流衍至今。

熟悉中國伊斯蘭教史的人都會這樣一種判斷,明末清初是伊斯蘭教中國化進程中一個重大的歷史關隘。

這一時期,曾出現了一批“懷西方之學問,習東方之儒書”的穆斯林鴻儒;播揚了“回儒兩教道本同源,初本二理”的思想;提供了“回儒教義融合化一”的觀念背景。哪怕是再隱蔽、再細微的文化末梢,也因兩種文化的碰撞和交融而熠熠生輝。

伊斯蘭教自西元7世紀中葉傳入中國後,作為伊斯蘭文化有形載體的清真寺,在保持基本結構的基礎上,開始逐漸汲納中國傳統文化元素。到了明末清初,中國傳統殿堂式清真寺的風行,是阿拉伯建築風格與中國本土傳統的建築風格相互融合的結果,是伊斯蘭教中國化的最直捷外化。因此,可以毫不誇張地說,清真寺建築風格和形制的演變,清晰了整個伊斯蘭教中國化的生命線。

肇建于明末清初的洪水泉清真寺究竟庋藏了怎樣的文化內涵;庋藏了怎樣的歷史深義,去了才能知道。

去平安洪水泉村,要飽受十幾公里山路的顛簸,以及蕭索風景對雙眸的斫傷,這是我預先沒有料到的。

TOYOTO一駛入盤山公路,我們仿佛就跌進了一個山的魔咒。無論車隨路怎麼轉怎麼拐,你沖不破的是山,甩不掉也是山。任你引擎狂囂,光禿禿的山始終冷著一張黃臉橫在前、堵在後、依在左、傍在右、壓在上、抵在下。當所有的抗爭化為徒勞後,你盈寸的眼睛只能乖乖揉下整座山景的悽愴。

伏地的白草、斑駁的殘雪、枯皴的老樹……風景一一被凍結,甚至不流弋一片雲影。突然想起清代詩人洪升的《雪望》:溪深難受雪,山凍不流雲。不流的何止是雲,應該還有時光吧!

難道不是嗎?

眼前是幾億年的山巒,遠處是幾百年的清真寺,近旁是幾十年的人,山道上是幾天前的積雪……在一個普普通通的清晨,一道普普通通的山褶裡,呼啦啦地,一下子擁擠進了如此浩茫的時空,重疊上了如此冗雜的歷史。這樣的約會會不會大了點,仿佛,朝菌一下子知了晦朔,蟪蛄一下子知了春秋一樣。而前來赴約的我們該悻然,還是該欣然?

也許,正是對應了這樣的景、這樣的時,詩人才將人生逆旅回蕩成了千古絕句,哲人才將個人體悟淬瀝成了萬世箴言吧。愚鈍的我,不也在一方自由廣袤中,放任著思緒。

不知過了多久,山路攸地一轉,視閾突然闊朗。車像脫了韁的野馬在山脊飛馳,似乎欲把剛才蓄積的戾氣徹底宣洩。沒走多遠,一座小山村就奔到眼底。隔著車窗放眼鳥瞰,這坐落雲端的山村和冬日裡西北的其他山村如出一轍——土山、土坡、土房、土牆、土路,偶然路過的村民土頭土臉,充溢耳際的青海方言也土腔土調的,就連我們的車窗也蒙著薄薄的土塵。看久了這滾滾無邊的土色,人恍然認清了自己渺若埃塵的身世,心不由變得簡單而又黯然。

那就是洪水泉清真寺。

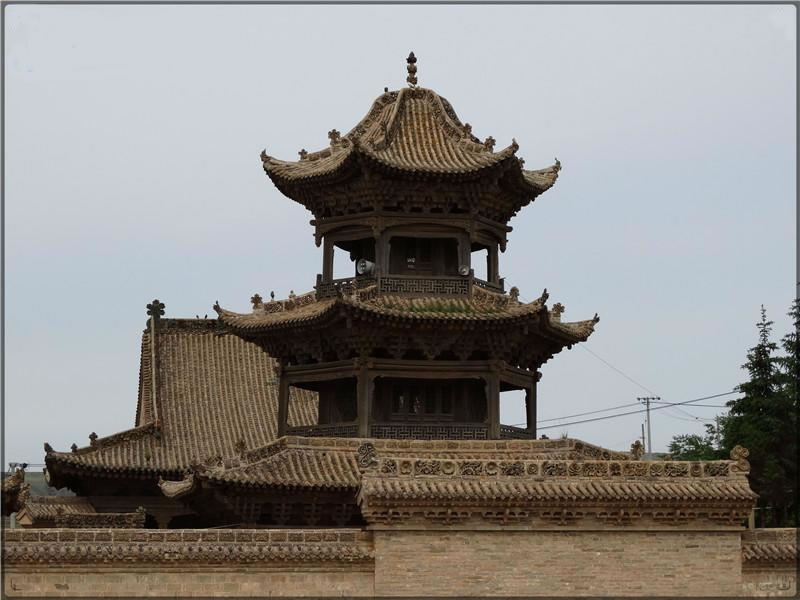

順著朋友所指的方向,一座飛簷斗拱的古老建築赫然而立。遠遠望去,殿闕宏偉,樓閣峭拔,在一片破舊的農舍的簇擁下,更顯君臨於世的氣魄。

它就是洪水泉清真寺?

平面佈局到外觀造型感覺,它的設計意匠完全是中國古典漢式廟宇風格——大木起脊式結構、羽翼式造型。如果它就是洪水泉清真寺,那麼大殿殿脊正中應該豎立象徵伊斯蘭的新月,而此大殿殿脊卻意外的背著三隻藏傳佛教風格的彩塑磚雕寶瓶。細作辨識,整座建築中能確立自身位格的,唯有那座六角攢尖頂式的邦克樓。它將伊斯蘭的信仰高高舉起,成為所有眼睛仰望的焦點。

沒錯,這裡的確就是被海內外的專家學者研究了又研究,描繪了又描繪,誇讚了又誇讚的洪水泉清真寺!一個鼎鼎的大名還原成實物的感撼逼近了我,一時不知該說什麼,只輕輕地問一聲:噢,你怎麼在這裡呢?

一切都是那麼的不可想像,一座落草深山僻野的清真寺,氣勢怎會如此的泰然莊矜,年代怎會如此的邐然冗長?讓人不管怎麼看、看多久、怎麼想、想多久都覺得難以適應,覺得無論如何,這淺淺的山嶴盛不下五百年的風風雨雨,載不動五百年的厚厚重重。可偏偏它淩乎一切不合理之上,將自己的歷史熨帖進了一片洪荒。

車子在村莊的窄巷裡繼續蛇行,一箭的距離,感覺走了好久好久。行至一塊開闊的曬穀場,車子終於停了下來。洪水泉清真寺就靜臥在曬穀場的一頭。

雖然已是正午,溫度卻只有零度的光景,呵氣成霜。臃腫的羽絨服依舊敵不過山風的淒冽。冷,浸肌砭骨的深刻。

瑟瑟縮縮走到清真寺前,擋眼是一座仿木青磚砌制的照壁。

長11米、高10米的照壁一面井然有序地雕鏤著255朵形態各異的花卉。目光逡巡花間,兀然感覺人的一雙眼睛完全不夠用。看,那是洛陽的牡丹!哦,那是櫳翠庵的臘梅?呀,那不是西寧的市花丁香嗎!這哪是一塊冰冰硬硬的磚雕照壁,分明是一場軟軟濃濃的花卉餮典呀!一陣眼花繚亂之後不免驚疑,到底是誰以美為柬,邀來了春天的桃花、夏天的荷花、秋天的菊花、冬天的水仙……在這草木凋敝的季節,擠進小小的四方菱裡,爭奇鬥妍一番?

驚歎容易誘發異想。

在某個月涼如水的夜裡,這些磚雕花卉會不會顫動綽約的花影、鬧開斑斕的色彩、浮動馥鬱的暗香呢?這才發現,於無聲處聽驚雷,於無色處見繁花,於無弦處聽古琴,于無水處賞清音,原就是一種心境。

看我若有所思地站在照壁前面,同行的一位兄長走了過來。因他祖輩是洪水泉村人,自然熟悉洪水泉清真寺的掌故。他饒有興趣地向我介紹,洪水泉清真寺前後共修建了13年,光瓦匠木工就有六七百人,一日三餐皆由洪水泉村婦們提供。為了表達對這些離鄉別井的工匠們的感激之情,淳樸的村婦們都竭盡所能把三餐做得味香形美。工匠們感恩之餘,就把每日所吃的飯菜雕刻成花,永遠留在了照壁之上。

其實剛才就覺有些蹊蹺,有些磚雕花卉竟以花瓣為盤,以饊子、麵條、鍋盔等飯菜圖案做蕊?但一直未敢妄加揣測。俗了,怕褻瀆了建造者的意圖,雅了,實難提升到藝術創作原則的高度,現在反而覺得傳說或許比藝術原則存在著更大的真實。藝術創作不就是美的創作,在創作美嗎?傳說也在創作美。不同的是,傳說賦予自然之物滾滾燙燙的情感和溫溫煦煦的人性。淩越自然之美的大美是什麼?不就是人性之美、情感之美嗎?只是這種美需用仰角去挖掘,需用感性去揣摩。

連體現中國人含蓄品格的照壁都精雕細琢得如此美氣逼人,整座清真寺又會裎示怎樣一種憾人心魄的美呢?有點迫不急待地轉過身,照壁正對的就是洪水泉清真寺的山門。

踏上山門的石階,迎面是一股肅冷的氣氛,人頓時萎成侏儒。侏儒就侏儒吧,誰讓我撞進了如此高峻的建築、如此精深的文化,如此古遠的歷史裡呢!但我必須承認,置身這麼一座建築,還是會心存餘悸。它給人一種不勝重負的感覺,畢竟人能承受的偉大和美是有限的。在這兒,要同時承受建築、文化、歷史的三重擠壓,恐怕我會碎成輕塵。最後決定三選一,暫且只看建築。

粗看,山門與一般單簷歇結構的建築沒有區別。細看,驚愕然,房頂居然沒有一根房梁,整個頂棚全由短橫木疊摞套接而成。這樣詭譎的頂棚卻由16根巨型木柱高高擎起,一擎就是五百年,而且在可以想像的將來,還會一直擎下去。難怪這種建築工藝會有一個駭悚的名字,“二鬼挑擔”。

據說,1913至1914年,甘邊寧海鎮守使馬麒想在西寧仿造一座同樣的清真寺,於是帶著能工巧匠幾次三番來洪水泉觀摩、研究。但因該寺建築設計獨特,結構複雜,工藝高超,致使工匠們全都無功而返,最後在整個西北翻手雲、覆手雨的馬麒也只得望寺興歎了。

其實不光是山門,洪水泉清真寺裡的任意一處建築,只要你稍作打量都會找到長期研究的理由。比如有“一炷香”美譽的幾大牆面,均由手工水磨青磚砌制。牆面光平如鏡面,磚縫細勻勝似線,一任幾百年風欺雨蝕,牆面都未出現腐蝕和裂縫的現象。又比如玄而又玄的“二郎擔三十二牛,五福捧壽八卦陣”的邦克樓,三層塔樓全由兩根直通頂層的巨柱支撐。更令人瞠目的是,整個建築結構都用榫卯連接,不用一根鐵釘。至今洪水泉清真寺的建築結構仍是一個懸而無解的謎,誘得不少著名的建築師前來索解。

我想,洪水泉清真寺能傲視青海古建築的原因,就在於它集中了無限量的民間力量,吸納了幾代建造者的聰明才智。因此,但凡到過洪水泉清真寺的人,都會觸發這樣一種困惑:科學技術真的在發展嗎?人類真的在進步嗎?

穿過山門,一個古雅的小院從中國傳統文化氣韻裡向我們走來。

庭院深深深幾許!在這裡,深的是文化,也是時間。

五百年歲月的盤盤虯虯,致使清真寺的掌紋已經漫漶不清——捐貲者是誰,建造者是誰?始建年代到底是民間傳說的明洪武年間,還是由建築文化角度推衍的康乾年間?為什麼這樣一座富麗堂皇的建築,卻沒有換來史書的半行墨蹟,只憑民間亦真亦假的傳說虛構著自己的記憶?

沿著右邊的石牆慢慢踱步,試著整理一下堆壘在心頭的這些惑疑,似乎很難。只得靜默地站定,欲聆聽五百年清真寺喁喁的耳語,沒想到只灌了兩耳寺風的嚶嚶咽咽,和滿寺的空空寂寂。

我聽到了,不是有“大音希聲”的說法嗎?所以我聽到了,而且聽得清清晰晰,分分明明:正是這些昧於姓名和身份的穆斯林,把自己虔誠的信仰築成了一座轟傳百代的清真寺,為後代子孫提供了一條通向永恆後世的路徑,矗立了一個走向現實生活的路標。

我們還有窨向歷史追問的必要嗎

就這樣胡亂忖思著,猛一抬頭,佇立在院子中軸線上的邦克樓正目光冷峻地俯視我們。

六角三層的邦克樓坐落在條石砌成的方形地基上,底層呈四方形,上兩層呈六邊形。整座邦克樓青瓦鱗鱗,角簷崢嶸。所有的翹角都做欲飛之勢,攀至樓尖,索性直楞楞刺向碧空。

快來看這幅磚雕?哈吉指著邦克樓牆面上的一幅磚雕圖案急急招呼我們。

這是一幅中國傳統的“貓躍蝶舞”的磚雕圖畫,構圖古拙而蒼勁,飽滿而圓和,凝重中有動感,古樸中富生趣。諮嗟之餘,大家目目相覷——“貓”和“蝴蝶”,不都是有生命之物嗎?這裡蘊含著伊斯蘭教一個原則性的禁忌,伊斯蘭教堅決反對偶像崇拜,《古蘭經》明確規定:“我們大家只崇拜真主,不以任何物配他,除真主外,不以同類為主宰。”所以,伊斯蘭教在選取建築物裝飾圖紋的題材時,一般嚴禁採用人物、動物等具象性的紋樣。

那麼為什麼洪水泉清真寺的建築師會冒此大不韙,在照壁、山門、邦克樓,甚至在大殿的外牆大量採用有生命之物的磚雕圖案做裝飾?是建築師追求盡善盡美的本能?還是任何人都有的根深蒂固的文化歸屬感?我想,兩種因素都有,而且後者所占的比重更大。

眾所周知,回回民族沒有完全屬於自己的原生文化圈,總是被迫穿插在不同的文化場景中,其思維邏輯、理論話語、審美意識、價值取向勢必受到不同文化的熏濡,而這一切又真實地同他們的生活對應起來。

建築是空間化的社會生活。清真寺又是伊斯蘭教建築的標誌。

洪水泉清真寺中出現有生命之物的裝飾圖案,無疑是建築師對中國傳統擇吉文化的認同。這不,他們把對美好生活的祝祈、對吉祥如意的希冀全都鑿進了洪水泉清真寺的每一扇窗櫺、每一個角簷、每一根巨柱、每一道雕紋,最終完成了這滿寺的雕刻大展。而背後卻潛隱著一個流落異鄉民族的智慧——為了適應中國主流文化,在堅守伊斯蘭教為信仰根祗的前提下,積極汲納有利於自身發展的中國傳統文化因素,最終完成了伊斯蘭教的中國化。

要看一種東西,距離是必須的;要有一種透視,空間是必須的;要與古跡構成跨越時空的精神溝通,高度是必須的。於是,我選擇了全寺的制高點、邦克樓的頂層。

當我意識到腳下空鏘鏘的,是無數雙腳踩踏了五百年的木地板;意識到從這裡喚出的邦克聲佔據了小山村五百年的朝朝暮暮時,感悟在欺面的冷風中甦醒:洪水泉清真寺確實層積著豐富的內涵。在這裡,你可以與建築對視,也可以與文化相晤,甚至可以用你溫軟的手指,觸摸歷史遠去的溫度。所以看洪水泉清真寺,不是在看一座在歷史中日漸衰朽的建築,而是在看一個命脈鮮活的生命;在看一場大規模高濃度的文化聚合;在看一個外來宗教本土化的歷程;在看一個民族海納百川的胸襟氣度。

五百年前,洪水泉清真寺以尊重和寬容為基礎,將儒釋道文化、伊斯蘭文化、藏傳佛教文化統統彙聚在了一起。然而,它們之間並沒有是非優劣的爭吵,也沒有水火難容的決鬥,有的是欣賞的互視、平等的爭鳴、自然的交融,最後達成“你中有我,我中有你”的共生互補。以至於在洪水泉清真寺,你很難清晰地判別這個斗拱屬於什麼風格,那扇窗格屬於什麼樣式,那塊木雕隸屬什麼派系……而這種缺乏邏輯性的風格與樣式的拼合,產生的卻是一種高度自由而又高度精緻的和諧之美。

誰說不同文明之間只有衝突?

洪水泉清真寺用它的整個存在闡發一個真理——多元並存,從古至今就是人類的本質。

1條評論