【內容摘要:龐士謙先生是中國近代著名阿訇、著名回族學者。他在留學埃及時期,曾以阿拉伯語著成並出版《中國與回教》(والإسلام الصين)一書,學界對該著作鮮有關注與研究。本文在認讀、翻譯其阿拉伯文文本的基礎上,嘗試從多角度對該書進行介紹、研究、解讀,總結認為它對中國—阿拉伯關係史、中國伊斯蘭教史研究等領域具有重要現實意義與參考價值。】

一、《中國與回教》成書的時代背景與作者簡介。

在漫長的歷史長河中,中國與阿拉伯世界有著悠久的歷史關係。從漢代的絲綢之路,到蒙元橫跨歐亞的大帝國,再到明代鄭和下西洋,中國與阿拉伯國家的來往一直弦歌未絕。明代,中國與埃及曾互派使節,並在《永樂大典》、《明實錄》、《明史》中保留下珍貴的記載[②];近代,埃及成為第一個與中國建立外交關係的阿拉伯國家[③]。

中國人前往阿拉伯世界最知名的大學——埃及愛資哈爾大學求留學的歷史也有近180年了。史載最早去埃及愛資哈爾大學留學的中國人是清末馬德新(1794—1874)阿訇,他于十九世紀上半葉年抵達埃及,大概求學一兩年的時間[④]。他在《朝覲途記》中記載:

“謎思爾……其國穆斯裡甚眾,朝堂百餘座,其至偉麗者卓米爾阿茲偕。”[⑤]

記載中的“謎思爾”系阿拉伯語“مصر”的音譯,即埃及;“穆斯裡”即“穆斯林”;“卓米爾阿茲偕”系阿語“جامع الأزهر”的音譯,即愛資哈爾清真大寺(也即愛資哈爾大學所在地)。《朝覲途記》成為中國人最早關於愛資哈爾大學的記載。

進入二十世紀,首先有河南桑坡丁錫忍(1877—1950)阿訇赴麥加朝覲。值麥加地區局部戰亂,天房不開放,在麥加短暫停留後,轉赴愛資哈爾大學求學,他對愛大的討論式、啟發式教學印象深刻,這是已知的第二位在愛大學習的中國回族留學生。[⑥]之後王寬(1848—1919)阿訇攜其高足馬德寶(字善亭)(1884—1942)阿訇借訪問土耳其之便,也在埃及做過停留。他們於:“光緒三十二年(西元1906年——引者)……發上海,乘法國郵船,經南洋而西,越蘇伊士,達埃及……”[⑦]1919年,哈德成(1888—1943)阿訇任一家公司駐錫蘭(今斯里蘭卡)、埃及經理,隨後前去埃及,並駐留埃及並一年多,同行者還有四川彭縣的周子賓(1880—1950)阿訇。另據龐士謙先生《埃及九年》記載:“在第一次大戰的前後,有甘肅階州趙映祥與陝西興安馬開堂二君到埃,正式投入愛大讀書。[⑧]此外另有一“甘肅人馬姓”也“在該校肄業”。[⑨]

之後,王靜齋(1879—1949)阿訇在愛資哈爾大學留學,其間還曾受命擔任中國學生部部長——這也是愛資哈爾大學歷史上第一位中國學生部部長。

1922年,王靜齋阿訇與其弟子馬宏道(字聯華)(1900-1968)在赴麥加朝覲前,曾到愛資哈爾大學學習半年多。他在《五十年求學自述》中記載自己:

“……直赴開羅,隔數日,考入愛資哈爾大學,每月可獲二金鎊津貼。曆半年有餘,每日除在校受課外,則攜紙筆赴國立圖書館閱書,隨時抄錄……”[⑩]

1923年秋天,他們離埃及赴麥加朝覲。朝覲後,王阿訇又自己返回埃及繼續學習(馬宏道阿訇留土耳其求學)。《五十年求學自述》載:

“……余在麥加朝覲畢,仍回埃及。……馬生獨自留土,我則返回埃及,擬再入愛資哈爾大學,……得直赴埃及愛資哈爾大學矣。……各國留學生在該校均有指定之宿舍,獨中國人則無。……余為後來之中國學生計,……學校當局……委我為中國學生部部長……”[11]

上述學者是中國人留學埃及的先行者,為後來大批留埃學生的派遣與學習,開了先聲。1931年開始,中國伊斯蘭教組織、學校開始系統組織、保送中國學生前去愛資哈爾大學留學,在民國期間共派遣包括馬堅(1906—1978)、龐士謙(1902—1958)、納忠(1909—2008)、馬金鵬(1913—2001)、張秉鐸(1913—2004)、納訓(1911—1989)等人在內的6屆33名回族學生。

然而由於距離遙遠、交通阻隔等原因,當時阿拉伯世界人民對於中國近代國情、中國穆斯林的情況普遍缺乏瞭解,甚至難以區分一些基本的概念。龐士謙(1902—1958)先生曾不無感慨的說道:“回教世界對於我國向來隔膜。”[12]馬堅(1906-1978)先生到達埃及不久後,在寫回祖國的信件中也記載道:“埃及人士對於中國回教狀況十分隔膜。”[13]當時留學埃及的中國回族學生(下文簡稱留埃學生),都深深瞭解到了這種“隔膜”的狀況,也品味到了因為缺乏瞭解而帶來的消極後果。於是他們身體力行,努力改變這種狀況,為阿拉伯世界人民,特別是埃及人民瞭解中國的情況做出了自己的貢獻。

留埃學生對中國的一般情況和中國穆斯林、伊斯蘭教的情況相當瞭解,同時去埃及之前的學習經歷,使他們已具備了比較高的阿拉伯語聽說讀寫水準,加之在埃及的刻苦學習,使得他們能在留埃期間以曉暢的阿拉伯語進行講演,寫出文章、書籍,以自己的視角介紹中國的情況。1933年,愛資哈爾大學中國留學生部正式成立,沙國珍(1884—1970)先生、龐士謙先生先後擔任主任。這為聯合在埃中國學生,組織各種阿拉伯語著作的撰寫出版做出了貢獻。他們在留學期間著成的阿拉伯文著作主要包括:中國留埃學生團合著的《中國穆斯林名人》( مشاهير المسلمين في الصين)、《日本軍隊侵佔了多少中國領土?》(كم من البلدان الصينية احتلتها الجنود اليابانية)馬堅先生的《中國回教概觀》(نظرة جامعة إليتاريخ الإسلام في الصين وأحوال المسلمين فيها)、張秉鐸(1915—2004)先生的《伊斯蘭教與中國穆斯林》(الإسلام والمسلمونفي الصين)、海維諒(1912—2006)先生的《中阿關係》(العلاقة بين الصين والعرب)、達浦生與沙國珍兩先生合著《告世界回教同胞書》(خطب إلي العالمالأسلامي)以及本文所介紹的龐士謙先生的《中國與回教》(الصين والإسلام)等。這些著作既有專注於中國伊斯蘭情況的,也有在介紹中國國情同時關注中國伊斯蘭教的,還有關注中國與阿拉伯世界關係的。儘管切入點不同,但留埃學生為阿拉伯人民瞭解中國所做的辛勤耕耘,最終迎來了喜人的豐收——大量以阿拉伯讀者熟悉的阿拉伯語寫就的著作在埃及出版問世了。這些著作內容翔實豐富,種類數量可觀,它們從不同的角度介紹了中國歷史與現狀,並且重點關注了伊斯蘭教在中國和中國穆斯林的情況。這在當時阿拉伯世界人民對中國情況不甚瞭解的“隔膜”大背景之下,為阿拉伯世界人民瞭解中國與中阿關係的發展打開了一扇難能可貴的天窗。

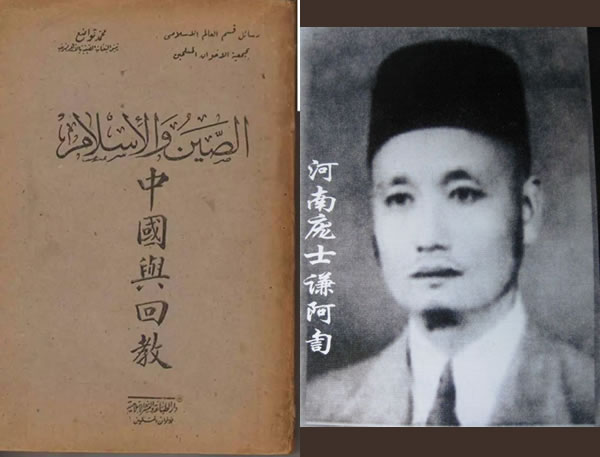

龐士謙(1902—1958)(以下簡稱為龐老),阿文名穆罕默德·特瓦杜爾(محمد تواضع),回族,河南孟縣人。是近現代中國伊斯蘭教史上的知名阿訇。他早年曾經遊歷河南洛陽、許昌、沁陽、甘肅張家川、山西晉城等地。曾跟隨虎延璋、馬自成、丁錫忍等名師學習。並于1922年在河南沁陽清真寺馬連三阿訇門下穿衣掛幛。1937年他被公推為成達師範學校第二批留埃成員,率領“中國法魯克留埃學生團”赴埃及留學,1946年返回祖國。回國後曾參與創辦北平回教經學院,並曾擔任《月華》、《月華週報》主編,建國後創辦《回民大眾》刊物,先後在回民學院阿專班、中國伊斯蘭教經學院任教。1952年,他發起並參與籌建中國伊斯蘭教協會,並被選為第一屆協會常委。1958年逝世。其代表譯著有《埃及九年》、《中國與回教》(阿拉伯文)、《中國回教寺院教育之沿革及課本》、《和平之使命》、《回教法學史》、《腦威四十段聖諭》等。[14]

龐老留埃期間曾為中阿文化的交流所做出過巨大的貢獻:他既是學富五車、受到埃王尊重的中國文化專家,[15]也是深入民間、帶領埃及百姓瞭解中國的嚮導;是第一位在阿拉伯世界的大學中系統教授中國文化的學者,[16]還是一位元及時報導相關新聞的外派記者[17];更可貴的是,他是一位深深眷戀、熱愛著祖國的中華赤子,即使身在埃及,也毅然揚起了宣傳抗日的大旗[18]。龐老留埃期間為促進中阿文化交流所做努力的另一重要成果就是他著成的阿拉伯文學術著作——《中國與回教》。

二、《中國與回教》一書的基本情況。

該著作以阿拉伯文著成,完成於1945年,同年由埃及穆斯林兄弟會伊斯蘭印刷與出版社出版。依其成書時間,可知這是龐老在埃及學習阿拉伯語、阿拉伯-伊斯蘭文化並講授中國文化課程數年之後整理出來的,龐老在書的《序》中如是介紹本書寫作的原因:他有感于當時中國穆斯林和世界穆斯林所處的落後狀態,認為改變這種狀態的重要前提是“瞭解和研究現實情況”,於是寫成此書,便於“中國穆斯林自我認識,並讓世界穆斯林知道中國穆斯林的情況,從而使其病症得到診斷與治療,以便讓中國穆斯林和世界穆斯林攜手並進,相扶相助地行走於有尊嚴的生存道路之上。”並指出該書意在努力讓穆斯林“回到伊斯蘭和穆斯林黃金時期的水準。”方法是:“唯有通過教法演繹、創制才能實現。教法演繹與創制是成功的基礎,是前進的基石、世界發展的動力;舊習俗則是弱小的象徵,是落後的標誌、滅亡的前兆。”該著作出版前,當時是留埃學生的劉麟瑞[19]先生進行了審閱。劉先生晚年曾在《中國建設》雜誌(阿拉伯文版)中深情回憶了這段美好的往事:“20世紀40年代,他的阿拉伯文著述《中國與回教》一書在開羅出版。付印前,他將校樣交給我,讓我成為該書的第一位讀者,並讓我指出其中可能存在的印刷錯誤。我欣然從命。”[20]龐老離開埃及前,曾將該書作為禮物送給埃及國王。[21]

該書尺寸為大32開,全書210頁,黑白印刷。書前言中有近現代埃及著名思想家哈桑·班納(1906-1949)序、作者自序等,正文共有十六章,內容分別為中國古今歷史、中國哲學、中國的教育、中國的社會文化經濟、中國的女性、孫中山的三民主義、伊斯蘭教傳入中國的歷史和中國的伊斯蘭教育、伊斯蘭文獻翻譯著述、中國的伊斯蘭教協會社團、中國穆斯林名人、中國與埃及的關係、中國新疆、中國西北部伊斯蘭教情況、華北與東北伊斯蘭教情況、中國東南部伊斯蘭教情況、中國西南部伊斯蘭教情況,在正文之後有本書每章內容梗概目錄、書中人名檢索目錄、書中地名家族名檢索目錄、阿中英三種語言參考文獻、勘誤表等。

三、《中國與回教》一書為中阿關係做出的卓越貢獻。

本書從歷史和現實多個角度出發,首先對中國文化進行了深入淺出的全面總結,使讀者能對中國文化的古今面貌有較好的理解。比如第一章介紹“中國古今歷史”,就將從三皇五帝歷經夏商周秦漢三國魏晉南北朝,到唐宋元明清的歷史簡要概述,然後詳述了中國推翻帝制,走向共和的歷史過程[22]。在“中國哲學”一章中,龐老闡述了中國人敬重鬼神、敬天、陰陽五行的思想,然後分述老子與道家思想及其社會與政治思想,莊子,以及莊子對於生與死的觀點,然後重點論述了孔子的“正名”與“仁”的思想,以及孔子對人性的觀點和他代表作,然後論述了孟子及其經濟政治思想等等[23]。在“中國的教育”一章中論述了古今中國各種教育方式,特別對當時的高等教育、社會教育、醫學專科教育等新型教育方式進行了詳細的介紹[24]。在第四章——“中國的社會文化經濟”一章中,介紹了中國的結婚與離婚,中國人的工作,中國人的宗教與哲學,漢語,中國的報紙,中國的金融業、農業、市政、製造業等[25]。在第五章——“中國的女性”章中,介紹中國女性在歷史上長期恪守的道德標準——三從四德以及賢妻良母守則,而且列舉了孟母三遷擇鄰而居、花木蘭、班昭等女性歷史典故,藉以闡釋婦女在中國歷史上曾經產生過的重要作用,特別是在家庭生活中所扮演的重要角色。然後介紹了在推翻帝制之後,中國政府公佈了男女在法律、社會、經濟、教育層面的平等,女性也在政府、法院、商業、教育、醫學等領域和男性一樣可以擔任要職,還特別提及了吳貽芳(1893—1985)女博士所主持的金陵大學女子學院,同時還介紹了當時著名的中國女性組織及其職責和宗旨等[26]。隨後在第六章中詳細介紹了孫中山(1866—1925)先生的三民主義[27]。

上述內容對於中國讀者來說是非常熟悉的。然而對於遠在西亞北非的阿拉伯人而言,這是難得聽聞,甚至是聞所未聞的。龐老對中國歷史、文化等情況的介紹可以概括出以下幾個特點: 其一是能夠簡明扼要、突出重點的介紹中國歷史與現實,讓人讀後對中國有一個比較全面、完整的印象。眾所周知,中國歷史典籍等資料數量浩繁、線索眾多,要自己總結出一條線索作為書籍的主線是很不容易的。這既要求作者對中國歷史文化、現實情況等有著深入的瞭解,也要求作者對其中的主幹內容有著很好的把握,同時還要求作者要有很好的取捨能力,在突出重點的同時,把具體著眼點表現得巧妙,而不是拘泥於解釋某些細枝末節(如清代的男人留辮、女性裹足等),從而幫助讀者正確理解所述要旨,實現通過正面的輿論導向起到積極地宣傳的作用。這幾點,龐老都做到了。其二,龐老作為一名阿訇、一位虔誠的穆斯林,能夠以學術的眼光看待中國歷史文化中諸如敬重鬼神等等與伊斯蘭教義不甚相符的內容,並以書中相當的篇幅進行客觀介紹,而沒有採取回避、抨擊、指責等非學術、不冷靜的方法。這充分表現出一位開明穆斯林知識份子的廣闊胸襟,也展示了龐老這一文明對話中的大學者所具有的學術眼光和時代遠見。

在向阿拉伯讀者展示了中國歷史、文化的同時,本書也以大篇幅介紹了中國伊斯蘭教的歷史與現狀。其中既包括內地回族穆斯林,也包括新疆地區維吾爾、哈薩克等民族穆斯林的情況。既介紹了回族大量聚居的陝甘寧青等地伊斯蘭教的情況,也沒有遺漏掉回族散居的北京、天津、福建、河南、河北、山東、浙江等地的情況。書中對明清興起的伊斯蘭教漢文譯著活動、中國伊斯蘭教經堂教育史都有詳盡論述,還將各地清真寺的數量和穆斯林的數量進行了詳細的統計。阿拉伯讀者讀罷此書,首先可以明確一個概念:中國有穆斯林——不論是中國內地還是邊疆地區,都有穆斯林廣泛存在,也可以知道中國各族穆斯林仍然保持著虔誠的伊斯蘭教信仰。還能夠從多個緯度比較全面、深入的瞭解伊斯蘭教在中國的歷史,同時也能瞭解到中國穆斯林在漫長的發展史中,所經歷的局外人難以想像的困難與艱辛。

以上是本書在內容層面的獨到之處,仔細品讀該書,其中細節描寫特別是阿拉伯語的運用也是十分精彩的。比如本書第五章中,介紹花木蘭的生平,龐老將《木蘭詩》翻譯成了阿拉伯語,其中包括:

“旦辭爺娘去,

暮宿黃河邊。

不聞爺娘喚女聲,

但聞黃河流水鳴濺濺。

旦辭黃河去,

暮至黑山頭。

不聞爺娘喚女聲,

但聞燕山胡騎鳴啾啾。”

龐老將其譯成:

لقد ودعت والدى فى الصباح

وبت عند شاطئ النهر الأصفر في المساء

لم أسمع صوت أبي يدعونى

ولكنى سمعت صوت خرير الماء

وودعت النهر الأصفر فى الصباح

وبت على حافة الماء الأسود في المساء

ولم أسمع صوت أبى يبادينى

ولكنى سمعت حمحمة خيول المنغول[28

龐老的譯文,在符合阿拉伯語合轍押韻(والقافيةالوزن )的同時,將詩歌內容的精彩之處進行了巧妙的翻譯,做到了既保持詩歌原有的意義,又符合阿拉伯讀者的閱讀習慣。如最後一句“不聞爺娘喚女聲,但聞燕山胡騎鳴啾啾”,其中“燕山”這個詩歌意象對於阿拉伯讀者而言難以理解,因為在阿拉伯文化中,根本沒有這座山的概念,阿拉伯讀者當然無法知曉詩歌中所表現的這座山的遙遠與所處的重要地理位置和軍事意義了。龐老非常巧妙的沒有翻譯這個詞,緊接著將“胡騎”一詞,翻譯成“خيول المنغول”。“خيول المنغول”字面意思為“蒙古馬”,蒙古帝國曾經在馬背上遠征西亞廣大的阿拉伯地區,對阿拉伯世界產生了極其深遠的影響。故而在阿拉伯人思維中,蒙古馬代表了遙遠的蒙古地區、代表了重要的軍事概念地區、也代表了強盛的武力發源地,同時“蒙古馬”這種譯法也與原文中“胡騎”相符合,未違背原文意旨。譯文去掉一個意象後,緊接著巧妙翻譯另一個意象,使得被省略的意象得以復原,從而保持了詩歌的完整性,令阿拉伯讀者能理解此漢文詩歌原作者所要表現的內容。《木蘭詩》的阿語譯文,也讓讀者領略到了龐老精湛的阿拉伯語筆譯水準。

龐老作為一位阿文書籍的作者,能以阿拉伯讀者易於接受的表現形式,概括、簡明、客觀的介紹中國歷史文化和現實情況,讓他們能在短時間內對中國國情有大致的瞭解;同時還完整、詳盡、具體的介紹了中國伊斯蘭教和穆斯林情況,使他們瞭解到中國這一遙遠東方國度數百年,上千年來伊斯蘭教、穆斯林的存在歷史和方式。龐老以最優美的形式,向阿拉伯讀者全面展示出了中國——既有廣角的有關中國歷史、現實的展示,也有聚焦的有關中國伊斯蘭教、中國穆斯林詳細情況的展示。讀了此書,會有一幅幅表現著遙遠東方社會的圖景顯示在阿拉伯讀者的心中,也會有一首首縈繞著中國氣息的樂曲回蕩在阿拉伯讀者的耳畔。中國中央電視臺阿拉伯語頻道埃及籍專家薩利赫·萊哲普先生,他作為一名畢業于開羅大學文學院的阿拉伯讀者,在閱讀此書後感慨地說:“就算我沒來過中國,就算我對中國一無所知,憑藉這本書,我既可以瞭解中國歷史、文化、經濟、政治,還可以知曉中國伊斯蘭教、穆斯林的歷史與現實狀況,該書可以看作阿拉伯人瞭解中國的一個視窗,它有利於消除誤會,加強瞭解。而中國與阿拉伯友好關係的發展恰恰需要更多、更深入、更廣泛的瞭解。可以說,此書為中國與阿拉伯友好關係做出了貢獻。”一位埃及讀者在該書問世近七十年後尚有如此感慨,七十年前阿拉伯讀者讀到此書的激動場景就可想而知了!

四、《中國與回教》一書是研究中國伊斯蘭教史的重要資料。

龐老出身經堂教育,曾遊學于中原、西北、埃及等地,接觸到大量漢文、阿拉伯文、波斯文、英文有關中國伊斯蘭教史的資料。同時他是一位學者型阿訇,能夠以學者的眼光審視、研究這些資料,進而整理成相關的文章、書籍。

中國伊斯蘭教經堂教育,是中國伊斯蘭教史的一項重要內容。龐老關於中國經堂教育最著名的論述,當屬載於1937年《禹貢》第4期的《中國回教寺院教育之沿革及課本》一文了,此文曾被多部書籍轉載,至今也是研究中國伊斯蘭教史的常用參考資料之一。《中國與回教》一書中有關經堂教育的記載與《中國回教寺院教育之沿革及課本》中相關內容有所差別。《中國與回教》一書成書較晚,故應為龐阿訇在掌握更多資料、進行了新的總結之後產生的新作品。

書中第七章“伊斯蘭教傳入中國的歷史和中國的伊斯蘭教育”中,先後介紹了四位中國經堂教育的人物,分別是蘭州馬、海巴巴、胡登洲、周老爺。其中值得注意的是龐阿訇認為蘭州馬和海巴巴生活年代在胡登洲(1522-1597)之前。他首先介紹了“蘭州馬”,內容漢譯如下:

“蘭州馬,因為是甘肅省會蘭州人而得名。這位學者是中國伊斯蘭學術運動的第一人。他歷盡艱辛,克服困難,是古代的一名求知者。他克服艱難困苦,到達了布哈拉或撒馬爾罕。在那裡找到了一所伊斯蘭學校,並學習了伊斯蘭教知識。為了求知,他在當時的中國,歷經了所有求知者所經歷的困難。他傳授知識,並考慮在中國建立第一所伊斯蘭學校,努力為中國穆斯林子弟的求學者提供伊斯蘭教知識。然而這個貧困的學者僅僅擁有一個石磨坊,除此之外,他就只能依靠自身在中國的穆斯林學生之中教授宗教知識了。為了那些不應該為了謀生而耽誤學業和研究的求學者,他該如何獲得必需的費用呢?

這位學者認為,自己和學生們都應該做這個石磨坊的雇工,同時還要學習宗教知識和語言。這樣通過付出更多努力,可以獲得更多的錢財。於是半天他和他的學生們一起勞動以獲取生活的費用;在另外的半天,他和他的學生們一起放下勞動,開始鑽研書籍。就這樣,僅僅三年,他的第一批學生就畢業了。然後是第二批、第三批、第四批,就這樣持續著。每三年為一畢業週期”[29]

然後書中介紹了“海巴巴”,漢譯如下:

“他是蘭州馬的弟子之一,叫做海巴巴。他名字中的‘巴巴’二字意為安拉的代理人。他學習期間參加了考試,而成績不佳。所以不得不在學習了三年之後空手離開學校。他請求自己的老師能夠准許延長學習期限,於是他繼續學習到第四年、第五年、一直到第十年。這麼多年,他沒有一次考試成功過。於是老師希望他能夠體面地返回自己的家鄉。他不得不遵命,於是收拾好行李回家。在走到回家路上一半的時候,坐在路邊稍作休息,他見到一隻甲蟲陷入深坑坑底,甲蟲努力離開坑底,以回到路面上,卻失敗了。於是甲蟲再次努力走出深坑,可又陷下去了,然而它並沒有絕望。海巴巴看到了這些,於是重裝行李,再次回到了他老師的跟前,給老師講述了這個見聞。老師容忍了他的行為,並且打開了他曾封閉的心胸。於是讓他繼續學習,直到第十二年,他考試成功。

最終,海巴巴懷著自己早年跟隨老師在磨坊中學習時就立下的決心回到了家鄉,他想以此服務穆斯林。他想建立一所自己老師所建的那種伊斯蘭學校,還希望學校為學生提供生活必要保障和安逸,以保證學生能夠潛心專注於學問。是的,他的確這麼做了。他在清真寺建立了一所學校,清真寺的伊瑪目成為了學校的老師,也是學校學生的管理者。於是按照這種方式,建立了第二所、第三所學校。海巴巴所創的這種新制度得以傳播。從此之後,清真寺因附設學堂,就與穆斯林的生活聯繫起來,成為了中國穆斯林的文化源泉。中國穆斯林十分尊重這位謝赫的成就,於是將其稱為安拉的代理人,所以從此他就有了海巴巴的稱號。”[30]

儘管龐老未在《中國與回教》一書中談及上述觀點的具體參考資料,筆者也未能發現直接證明該觀點的證據,然而翻檢各種碑刻等資料,我們還是發現了種種跡象能在一定程度上佐證龐老上述觀點。

首先關於蘭州馬:陝西西安大皮院清真寺現存《大皮院清真寺始建碑》[31]記載了一位元叫做馬道真的先賢在明代永樂九年(西元1411年)主持修建了清真寺“……禮拜寺大殿、南北廳、頭二門、沐浴所、學社、師徒住房,共三十二間……”[32]其中明確提出了“學社”、“師徒住房”兩個內容。很顯然清真寺的“學社”應是以傳授伊斯蘭教知識為主的經學舍,而師徒住房中的“師”則應該是宗教師,即阿訇,“徒”則是學習宗教知識的學生。根據“師徒住房”的記載,可見阿訇、宗教知識學生是居住在清真寺之中展開教育的。故而當時西安大皮院清真寺的經堂教育已經存在,並且有了必要的配套設施。西安未央區廣大門今有“馬道真墓園”,園內有《馬世翁墓碑》[33]。碑文無任何年代記載,甚至也沒有記錄馬世翁的名諱、生平。似乎立碑時間較晚,立碑者彼時也不知馬世翁是何時人。西安大皮院清真寺南碑亭東首有《西京忠吉馬公遺思碑記》[34],立碑時間為清代咸豐元年(西元1851年)。記載馬忠吉阿訇“始祖馬道真”並簡略記載其始祖生平,可惜未提及其始祖(馬道真)的生活年代。根據筆者從西安回族朋友處瞭解到的口傳資料,馬道真並非姓名,而是號。西安大皮院清真寺歷史上有馬氏十三代伊瑪目世襲,該家族歷代可能有多人使用此號。另外,根據口碑,“蘭州馬”一說是“馬道真”,另外一說是“馬莊”。

通過以上資料,可以整理出以下幾點:1.在明初永樂時期,西安有一位“馬道真”先賢,曾經修建清真寺及其經堂教育的“學社”。僅在時間上看,這的確早于胡登洲先賢所處的時期。2.依傳說,馬道真可能就是蘭州馬。綜上,現存的點滴資料可以從某種程度上證明龐老關於蘭州馬的記載。

然後是龐老所述的海巴巴:《經學系傳譜》(以下簡稱《傳譜》)在第三位經師的傳記中,詳述了經師海文軒的生平。海文軒墓在寧夏韋州,有漢語、阿拉伯語墓碑存世[35]。《傳譜》和墓碑記載他是胡登洲的學生,故顯然不是龐阿訇所說的海巴巴。《傳譜》在記載海文軒之前,還記載胡登洲的學生中有一位“海先生”。《傳譜》在記載了其籍貫、簡要生平、學生情況後,感慨的說道:“或雲,從胡登洲之學者,即文軒先生也!豈蘊善先生亦誤聞耶!年遠難考,以俟知音”[36]。可見作者對這位“海先生”也不甚瞭解。海文軒墓所在墓區內還有一塊墓碑:“韋州老墳地東北角有一小沙石碑, 上刻:‘大教宗海太師仙塋’ 沒有年月日記載, 小沙石碑距老墳地西南角的海太師(指海文軒)墳約300米左右, ……這個小沙石碑是海太師之父海師之塋上碑……”。[37]

由此,我們可以大略總結出:1:歷史上有一位海太師,此人是海文軒先賢的父親,在年齡上可能大於胡太師。2:早在清代《經學系傳譜》成書時,作者趙燦,甚至舍蘊善(1630—1710)這樣的經學大師已經對海文軒之外的海先生的事蹟無法瞭解清楚了。綜上,小墓碑記載的“大教宗海太師”,有可能是龐阿訇所提及的海巴巴。

龐阿訇認為,中國的經堂教育有史可考的最早發起人是蘭州馬,他在國外學成歸國之後,以半工半讀的方式培養經堂教育學生。在他的學生海巴巴時期,對這種半工半讀的經堂教育方式進行了改革,使經堂成為清真寺的一部分,並且清真寺的阿訇也成為經堂教育的老師。這種制度隨即固定下來,一直沿襲到胡登洲和之後的經堂教育。如前文所述,限於水準,筆者尚無法拿出直接可以證明龐老這種觀點的證據,只能借助“傳說”、“可能”、“也許”等不十分嚴謹的資料與方式來加以證明,但是根據已有的資料,我們有理由相信龐老的這種說法是有憑有據的,對於研究中國伊斯蘭教史而言,這也不失為一種值得關注的重要聲音。

龐老此書中關於伊斯蘭漢文譯著的記載也是觀點獨特。其中先後提到了明代的張中、王岱輿、馬明龍,清代的伍遵契、舍蘊善、馬注、米萬濟、劉智、金天柱、黑鳴鳳、馬德新、馬聯元等著名回儒人物,並對他們的生平以及著作特點都作了介紹。龐老在書中指出,伊斯蘭漢文譯著的發源是明初朱元璋時期。他引用了清代先賢劉智(約1660—1730年)《天方至聖實錄》第二十卷[38]中明代洪武十五年“敕回回太師文”、明代洪武十六年五月翰林檢討吳伯宗所書“回回天文書序”、明代洪武十六年五月欽天監回回太師馬沙亦黑“回回天文經序”等資料,詳細記述了明政權攻克元代大都之後,發現了大量阿拉伯語、波斯語天文書籍。因為語種原因,一般的漢族翰林學者等知識份子無法解讀。因為洪武帝朱元璋重視天文,認為天文是一個政權統治的重要組成部分,所以他召集回回學者吳伯宗、馬沙亦黑等將這些阿拉伯語、波斯語書籍翻譯為漢語。龐老由此認為這次明代的官方翻譯活動,開了中國回族穆斯林漢文譯著的先聲,為明末到清代大量伊斯蘭譯著的出現起到了榜樣先鋒作用。

儘管明初的這次翻譯活動主要涉及天文學領域阿拉伯語、波斯語著作的漢譯,而沒有涉及伊斯蘭教古蘭經、聖訓、認主學、教法等具體宗教內容,但其中天文學內容也是西亞伊斯蘭地區的學術成果,這次翻譯也產生了深遠的影響——甚至幾百年來一直對中國的天文曆法有著一定的影響。明初這次翻譯活動儘管與明末到清代的漢文譯著活動在翻譯內容等方面有著某些差別,但同樣都是伊斯蘭文明與中華文明之間通過翻譯著作實現的文明對話。龐老在著作中能夠全面審視漢文譯著的歷史,並且認為明初的官方這次翻譯運動屬於漢文譯著活動的一部分,是有其依據的。

龐老很多學術資料、思想和觀點等因為種種原因未能以書面形式傳承下來。《中國與回教》一書中有關中國伊斯蘭教史豐富內容的問世,使龐老所掌握的大量中國伊斯蘭教史料(包括口碑資料)得以保存;書中相關內容的論述,也使龐老有關中國伊斯蘭教史學術研究的一些重要思路與觀點可以流傳。

五、《中國與回教》一書是記載清末到民國時期中國伊斯蘭教史的一手資料。

如果說書中有關中國伊斯蘭教史的內容是龐老資料整理、學術研究成果的話,本書中所述及的清末到民國期間中國伊斯蘭教史的內容,則大都是龐老親自經歷或耳聞目睹過的歷史事實。龐老以細膩的筆觸,記載了當時的“新聞”、“消息”、“見聞”等等,在半個多世紀之後的今天,這已經成為了珍貴的歷史資料。

清末曾有兩位土耳其宗教學者來華,《中國與回教》一書在介紹王寬(1848-1919)阿訇時,介紹了這兩位土耳其經師,特別值得注意的是龐老記載了這兩位元來華的土耳其人士的阿拉伯語原名: رضاعلي(一般譯為:阿裡·雷抓)與حافظ حسن(一般譯為:哈桑·哈菲茲)[39]。準確阿拉伯語姓名記載為研究者進一步從土耳其現存檔案中搜檢這段歷史提供了可能,也澄清了某些資料中對二人姓名的錯誤記載。

龐老從20世紀三十年代開始供職于成達師範學校,此後十多年間,一直與這所彪炳史冊的學校有著千絲萬縷的聯繫。龐老深深地愛著成達師範,在《中國與回教》一書中,他以四頁之篇幅,詳盡地記載了成達師範自建立之初,從濟南、北京、桂林直到重慶時期的相關辦學歷史和發展的脈絡。關於辦學的緣起,龐老如是記載:

“有鑒於中國伊斯蘭教的落後和國家精神的衰微,穆罕默德·阿裡·唐柯三和阿卜杜·拉希姆·馬松亭、穆華亭、法鏡軒、馬紱生等穆斯林有識之士,考慮在山東省會濟南建立一所伊斯蘭學校,通過傳播宗教文化、普及人民教育、培養畢業生成為教師——校長,成為活動組織負責人——會長,也成為宗教宣傳者——教長的方式,來增強伊斯蘭精神和愛國意識。”[40]

緊接著龐老記述了因為五三慘案等原因,成達師範被迫從濟南遷移到北京東四牌樓清真寺、成達在北京的發展、《月華》雜誌的出版、馬松亭阿訇訪問埃及、成達師範留埃回族學生的派遣、福德圖書館的建立等歷史內容。其中有些內容大家已耳熟能詳,有些內容則是鮮為人知。比如龐老在書中介紹了成達師範的建立初期——1928年在濟南時期的歷史內容。因為年代久遠、《月華》等成達師範所辦刊物尚未創刊等原因,這段歷史可謂鮮為人知,現與讀者共用:

“1928年,在校董的支持與鼓勵下,成達師範學生會建立了夜校、暑期學校。成達學生親自從事教學、宗教課程的安排等活動。夜校、暑期學校的學生主要是濟南當地在年幼時未能接受相應宗教教育的成年回民子弟,與正在國辦學校中接受國民教育的回民未成年子弟。”

“同年齋月中,成達師範學生會開始在回民群眾家裡和清真寺內進行‘臥爾滋’宣講,號召回民虔信宗教,遵守伊斯蘭教教法。”[41]

本書中有大量關於民國伊斯蘭教社團、期刊、回族名人等相關歷史的記載。儘管這些記載在字數上不算很多,也許僅有幾行,但在這樣一部介紹“中國與回教”如此大選題的著作裡,能夠在地域上幾乎涵蓋全國各地,而且突出重點的介紹當時中國各地伊斯蘭教中的重要人物、團體、事蹟等等,在讓阿拉伯讀者瞭解到中國情況的同時,也為後人保留下了一段段珍貴的史料。在介紹山東伊斯蘭教相關內容時,龐老介紹了山東泰安有著“馬善人”之稱的回族實業家馬伯聲(1890—1966)的相關情況:

“馬伯聲先生是山東泰安名人,他是一家保險公司的經理,而且負責多家工廠,包括紡紗廠、紡織廠、磨粉廠等等,他建立了一所“仁德小學”,小學的開支由磨粉廠承擔。”[42]

昨天的新聞就是今天的歷史,這種觀點在該著作中得到了很好的體現。龐老作為親歷者、見證者、早期傳述者,在其著作中翔實記載下來的清末到民國期間的大量伊斯蘭教史料,在今日已成為研究中國—阿拉伯關係、民國回族史等相關選題的具有很高可信度的重要參考資料。

六、結語。

近七十年前問世的《中國與回教》一書,以曉暢的阿拉伯語寫就,符合阿拉伯地區讀者的閱讀習慣。該書在民國——這一阿拉伯國家對於中國不是非常瞭解的時期在埃及問世,成為了阿拉伯讀者瞭解中國歷史與現狀、瞭解中國伊斯蘭教過去和現在的一條捷徑。同時,龐老作為一位中國伊斯蘭教的研究者,在書中介紹了包括中國經堂教育、明清回儒譯著活動在內的中國伊斯蘭教歷史情況,並進行了獨到的分析;他作為二十世紀初中國伊斯蘭教很多重要事件的親歷者、見證者、早期聽聞者,在本書中對相關內容的記述,至今已經成為珍貴的歷史記載。故而該書對中阿文化交流、中國伊斯蘭教史等相關文化研究有重要參考價值。

民國回族留埃學生的大多數阿拉伯語著作都在出版不久後被譯為漢語,或刊登於中國國內的漢語報紙之上,或在國內出版,為漢語讀者所參考。然而因為種種原因,龐老的這部大作卻不為國人所熟知,某些資料對該書的名字都錯誤記載。為了發揮這部阿拉伯文著作應有的作用和價值,希望有更多的人關注此書,也希望更多有關此書的翻譯、研究成果能夠問世。我們翹首以盼。

(著名回族學者、阿拉伯語專業李華英先生、北京學者馬博忠先生、北京大學沙宗平教授在本文寫作過程中提供了熱情幫助,特此鳴謝。)

--------------------------------

注釋

[①]馬保全(1988—),男(回族),河北威縣人,北京大學文學碩士。

[②]馬明達:《“米昔刀”小考》收於《說劍叢稿》[M],蘭州大學出版社,2000年版,第263到266頁。

[③]江淳,郭應德:《中阿關係史》[M],經濟日報出版社,2001年版,第209頁載:“中國政府於1935年在埃及首都開羅設立領事館,……至1948年……正式升為大使館。”

[④]龐士謙:《埃及九年》[M],北平月華文化服務社,1951年版,第16頁。

[⑤](清)馬德新著;(清)馬安禮譯:《朝覲途記》[M],寧夏人民出版社,1988年點校本,第33頁。

[⑥]參見馬博忠,納家瑞,李建工:《歷程——民國留埃回族學生派遣史研究》[M],黃河出版傳媒集團、寧夏人民出版社,2011年版,第2頁。

[⑦]參見尹伯清:《王浩然阿衡傳》[J],《月華》1935年第7卷第24期,張巨齡:《白壽彝先生<王寬>一文之考校》[J],《北方民族大學學報(哲學社會科學版)》2013年第1期,第5到14頁。

[⑧]龐士謙:《埃及九年》[M],北平月華文化服務社,1951年版,第17頁。

[⑨]參見王靜齋:《五十年求學自述》[J],《禹貢》1937第七卷四期,第105-174頁相關記載。

[⑩]參見王靜齋:《五十年求學自述》[J],《禹貢》1937第七卷四期,第105-174頁相關記載。

[11]參見王靜齋:《五十年求學自述》[J],《禹貢》1937第七卷四期,第105-174頁相關記載。

[12]龐士謙:《埃及九年》[M],中國伊斯蘭教協會,1988年版,第31頁。

[13]馬堅:《馬子實君來函》[J],《月華》1932年4月5日總第4卷第10、11、12期合刊,第34到36頁。

[14]參見馬博忠,納家瑞,李建工:《歷程——民國留埃回族學生派遣史研究》[M],黃河出版傳媒集團、寧夏人民出版社,2011年版,第31到33頁。

[15]參見楊孝柏,馬為公:《尼羅河畔九度春——龐士謙先生事蹟追記(二)》[J],《阿拉伯世界研究》1985年第3期,第22到29頁、第8頁。

[16]龐士謙:《埃及九年》[M],第31頁載:“(1940年),我受愛大之聘,擔任中國文化講座講師,這是回教世界講中國文化的首創。”另據《中埃關係愈趨密切》[J],《中國回教救國協會會報》1942年3月總第4卷第2到3合期,第1頁載:“愛資哈爾大學添設中文——愛資哈爾為回教世界最高學府,該大學研究班原定有東方語言一科,惟歷年來未實現,最近愛大當局特約請中國回教法魯克留埃學生團團長龐士謙君擔任該科講師,並已開始授課。這的確顯示了中埃關係越來越密切了……。”

[17]據《消息一則》[J],《中國回民救國協會通告》1939年5月1日第37號,第3頁載:“提議由本會聘請龐士謙、海維諒二君為本會駐埃宣傳代表,期與中國文藝界抗戰協會所聘之駐埃及代表馬堅、納子嘉共策進行。”

[18]龐士謙:《埃及九年》[M],第117到140頁載:龐在1939年,曾奉命參加並主持留埃學生組成“中國回教朝覲圖”自埃及赴沙烏地阿拉伯完成伊斯蘭教朝覲主命,一路虔誠向真主祈禱抗戰的勝利,並利用朝覲機會向阿拉伯世界人民宣傳日本侵華真相和中國人民抗戰的決心。

[19]劉麟瑞(1917-1995),回族,河北滄州人。著名阿拉伯語言學家、翻譯家。1938年赴埃及留學,1946年歸國後在南京東方語專任教,自1949年開始在北京大學任教,歷任講師、副教授、教授,1981年離休。代表譯著包括《子夜》、《土地》、《穆斯林會話》等。

[20]劉麟瑞:《我所認識的謝赫·穆罕默德·特瓦杜爾》[J],《中國建設》(阿拉伯文版)1989年第4期。此處使用了劉慧:《劉麟瑞傳:一位北大教授的人生寫實》[M],世界知識出版社,2008年版,第321頁中劉慧女士的漢譯本。

[21]參見楊孝柏,馬為公:《尼羅河畔九度春——龐士謙先生事蹟追記(二)》[J],《阿拉伯世界研究》1985年第3期,第25頁。

[22]龐士謙:《中國與回教》(阿拉伯文版)[M],穆斯林兄弟會伊斯蘭印刷與出版社,1945年版,第1到23頁。

[23]龐士謙:《中國與回教》(阿拉伯文版)[M] ,第24到35頁。

[24]龐士謙:《中國與回教》(阿拉伯文版)[M] ,第36到43頁。

[25]龐士謙:《中國與回教》(阿拉伯文版)[M] ,第44到48頁。

[26]龐士謙:《中國與回教》(阿拉伯文版)[M] ,第49到54頁。

[27]龐士謙:《中國與回教》(阿拉伯文版)[M] ,第55到60頁。

[28]龐士謙:《中國與回教》(阿拉伯文版)[M],第50頁。

[29]龐士謙:《中國與回教》(阿拉伯文版)[M],第64頁。

[30]龐士謙:《中國與回教》(阿拉伯文版)[M],第65頁。

[31]碑文見馬強:《回坊內外城市現代化進程中的西安伊斯蘭教研究》[M], 中國社會科學出版社,2011年版,第166頁。

[32]碑文見馬強:《回坊內外城市現代化進程中的西安伊斯蘭教研究》[M],第166頁。

[33]碑文見馬強:《回坊內外城市現代化進程中的西安伊斯蘭教研究》[M],第174頁。

[34]碑文見馬強:《回坊內外城市現代化進程中的西安伊斯蘭教研究》[M],第179頁。

[35]碑文見金禎,楊學:《海東陽及其墓碑<清真教述聖公碑記>》[J],《回族研究》1991年第4

[36](清)趙燦:《經學系傳譜》[M],青海人民出版社,1989年版,第31頁。

[37]碑文見金禎,楊學:《海東陽及其墓碑<清真教述聖公碑記>》[J],一文。

[38](清)劉智:《天方至聖實錄》[M],中國伊斯蘭教協會,1984年點校版,第358到361頁。

[39]龐士謙:《中國與回教》(阿拉伯文版)[M],第142頁。

[40]龐士謙:《中國與回教》(阿拉伯文版)[M],第70頁。

[41]龐士謙:《中國與回教》(阿拉伯文版)[M],第70頁。

[42]龐士謙:《中國與回教》(阿拉伯文版)[M],第146頁。

1條評論