伊斯蘭初期的一些首創性學科,對後來許多學科和知識的開發和繁榮產生了巨大影響。其中的一個顯學便是聖訓學。

聖訓即先知的語言、行為、屬性及先知所預設的言行。實際上,對聖訓的收集和整理可追溯到先知時代。

為避免人們把古蘭經與聖訓混淆起來,先知初期禁止聖門弟子記錄聖訓,後來又允許記錄,而聖訓的口頭傳述卻從未中斷。由於古蘭經指示穆斯林學習和仿效先知,先知去世後穆斯林遇到許多新的難題,在一些問題的看法出現了分歧,如對先知繼承人問題、對某段古蘭經的不同解釋、在古蘭經中沒有發現對某一律例的斷法,等等,所以對聖訓的重視也就理所當然。

這一現實促使部分聖門弟子致力聖訓的研究、背記和傳述,其中比較突出的聖門弟子有四大哈裡發(艾布·伯克爾、歐麥爾、奧斯曼和阿裡)、聖妻阿伊莎、阿卜杜拉·本·歐麥爾、阿卜杜拉·本·阿巴斯、艾布·胡萊勒、阿卜杜拉·本·麥斯歐德、艾奈斯·本·馬力克等人。

而且,一些聖門弟子,如艾布·艾尤布·安薩勒、阿卜杜拉·本·阿慕爾等在先知生前一直在記錄聖訓,先知未禁止他們。

在他們之後,部分再傳弟子如罕馬姆·本.穆南比西、艾布·祖白爾·曼基、伊本·西哈布丁·祖赫裡等又步其後塵,之後相繼出現了聖訓集著作,如馬力克的《穆宛塔》、伊本·罕百里的《穆斯奈德》以及奧紮儀、紹里等再傳弟子的聖訓集著述。

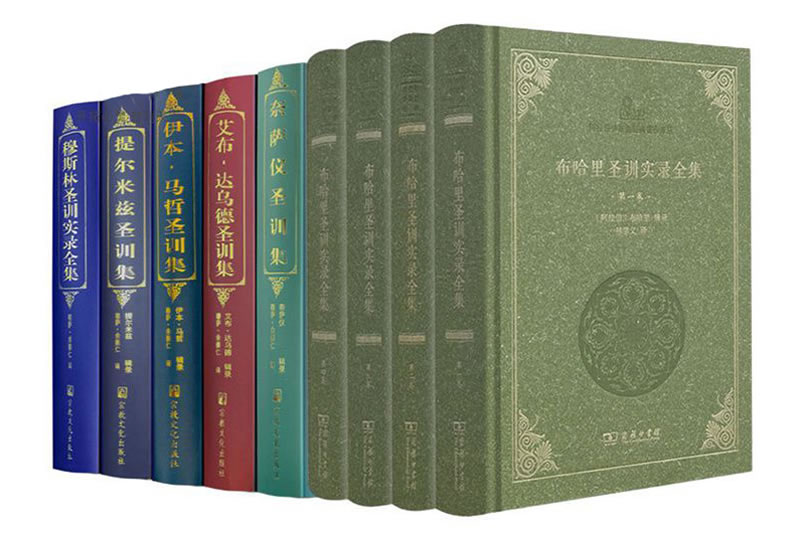

系統、嚴謹的聖訓收集、考證和輯錄工作始于再傳弟子、哈裡發歐麥爾·本·阿布杜·阿齊茲命令收集聖訓之時。這時期考證和輯錄聖訓方面最為傑出的兩位學者是布哈里和穆斯林,其次是提爾米基、艾布·達伍德、奈薩儀、伊本·馬哲等人。

再後來,聖訓的整理、輯錄、考證和研究工作成了伊斯蘭文化的一種時尚。幾乎每個時代,都有一些著名的聖訓學家,他們不是簡單地去收集聖訓文字,而且對聖訓的傳述系統(傳述世系)、聖訓正文的內容予以縝密、客觀而公正的考證和研究,然後才把它們寫進自己的聖訓集中。

一些對伊斯蘭文化、特別是對聖訓學不求甚解的人以為,先知生前禁止記錄聖訓,直到先知去世三百年後才有布哈裡等人開始收集聖訓。他們還說布哈裡對聖訓的考證只要傳述人虔誠即可,以此對聖訓的可靠性提出質疑。

從聖訓輯錄史我們知道,先知只是在前期禁止記錄聖訓,恐怕人們把聖訓與古蘭經混同起來,後期又允許了,而並非一禁到底。

阿卜杜拉·本·阿慕爾等聖門弟子一直記錄聖訓的事實足以證明這一點。先知去世前古蘭經降示完備,先知去世後第一位哈裡發艾布·伯克爾下令將古蘭經彙集成冊,聖訓與古蘭經混同的擔心便不復存在,聖門弟子們對聖訓的背記和記錄蔚然成風。

可見,聖訓的收集和輯錄並非在先知去世三百年後才開始,而是在先知生前就開始了,而且歷經聖門弟子、再傳弟子、三傳弟子時代及以後的時代。

布哈里等伊瑪目並非是聖訓的最早收集者,他們只是在前人的基礎上又予以嚴密、科學的考證和研究,去偽存真,大浪淘沙,推出系統的、經過嚴密考證的聖訓。換言之,布哈裡等學者的工作不是從零開始,而是在聖門弟子、再傳弟子、三傳弟子及後來的學者成果之上的進一步篩選與考證。

可以說,聖訓的收集與輯錄,是一個連續不斷的過程,從先知、聖門弟子時代到布哈裡乃至後來的時代,從未間斷。

關於聖訓的考證方面,布哈里也從未說過他考證聖訓的唯一標準是“傳述人虔誠”,而是像許多聖訓學家一樣,不僅把傳述人的操守、準確性、傳述人之間的連續性等作為傳述系統正確的標準,而且把不違背古蘭經和伊斯蘭原則、不違背正常理性、不違背先知的語言風格等作為聖訓正文正確的標準。

聖訓學家對聖訓的研究與考證方法,為穆斯林學術乃至世界學術提供了最為科學、客觀的方法論。它不是簡單地去看某個消息的內容是否是我們所喜歡的,或是符合理性和事實的,而是首先對消息的發出者予以考證:他們有無說謊的可能性,他們對消息的掌握是否準確和全面,他們有無對該消息的傾向性或敵對性,然後再考證消息本身是否符合人們的正常思維和客觀實在。

縱觀新聞的傾向性已是公開的秘密的西方媒體,我們不難認識到聖訓學家方法論的科學性和客觀性。

正是這種科學的方法論,推動了穆斯林世界地理學、歷史學、社會學、哲學乃至天文學、醫學等學科的發展與繁榮,使伊斯蘭思想史出現了伊本·魯世德那樣的法學家、醫學家和哲學家,伊本·赫爾東那樣的人類學家、社會學家和歷史哲學家。

---------

文章來源:微信平臺“瀚歌”

1條評論